破坏生产经营罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条规定,是指由于泄愤报复或者其他个人目的,毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的行为。本罪所侵犯的客体是国家、集体或个人生产经营的正常活动和财产利益。那么,若被破环的生产经营行为本身是违法的,是否能成为行为人构成该罪的违法性阻却事由,在司法实践中存在争议。

一种观点认为,即使被破坏的生产经营不具备合法性,但只要造成了经营活动的经济损失,就成立犯罪;但另一种观点,非法的生产经营活动由于不具有民法上的合法权利,破坏这些经营活动,即使造成了重大经济损失,也不构成破坏生产经营罪。

两种观点的主要争议在于,非法的经营利益是否值得保护。第一种观点的合理性在于让刑法摆脱民法的束缚,重视财产的经济价值,但却忽视了经营活动的非法性;第二种观点无疑确立了法律只保护合法利益的原则,但若一味地只关注利益的合法性本身,会引导群众打着维权的旗号破坏他人的生产经营。

故笔者持第三种观点,认为生产经营活动即使具有违法性,但不能作为阻却行为人构成犯罪的唯一标准,行为人需同时具有手段的相当性、目的的正当性、行为的必要性和紧迫性等条件,才能排除破坏生产经营行为的违法性,理由如下:

一、在社会实践上,我国的法律秩序倡导以合法的途径维护合法的利益。一方面,违法的私力救济行为,如不依法惩治,极易引起他人效仿,将严重影响社会秩序,且容易导致矛盾升级,引发进一步的问题;另一方面,禁止以违法的方式维权,并不意味着法律保护违法的利益,如认为生产经营行为不具备合法性,可通过合法的途径予以制止。所以,在评价破坏生产经营的行为时,不应只从生产经营的合法性方面进行考量,还应当对行为人的手段、目的及行为等方面提出要求,否则不利于引导社会群众用合法的方式维护权利。

(图片来源于网络)

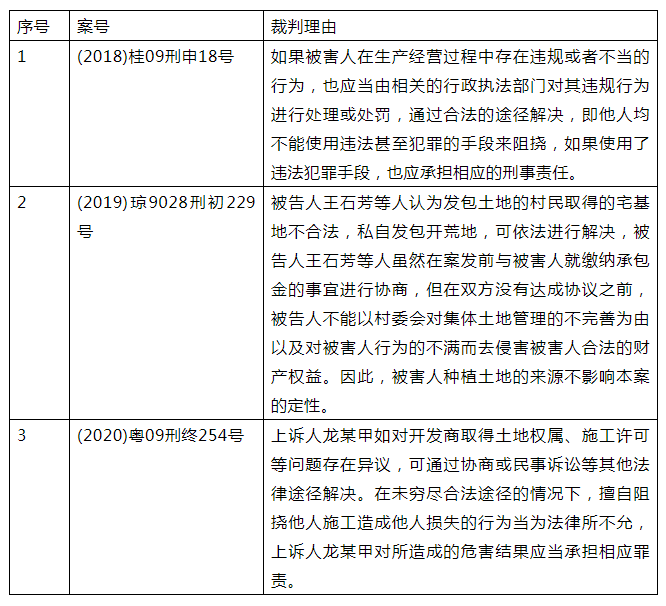

二、在司法实践中,也不缺乏判例对该观点予以支持,如:

综上所述,笔者认为在评价行为人的行为是否构成破坏生产经营罪时,若只从生产经营行为的合法性考量,容易放纵违法犯罪的行为发生,破坏社会秩序。笔者在此也对各位读者作出提醒,不能因他人的生产经营行为不合法,就打着维权的旗号实施破坏生产经营的行为,如此将有可能被依法处置。

供 稿 | 梁圆圆律师团队

排 版 | 卢嘉欣

核 稿 | 苏慧英

审 定 | 梁圆圆