2021年4月29日及4月30日,广东省高级人民法院及广州市中级人民法院分别发布了劳动争议十大典型案例。典型案例涉及近年来企业常见的灵活用工风险、劳动报酬、年休假、经济补偿、调岗减薪、违纪解雇等纠纷,法院通过以案说法的形式为企业讲解应注意的风险。

其中省、市法院均对近年来企业常见的“灵活用工承包模式是否应认定为劳动关系”均有相关案例,旨在通过典型案例告知企业“灵活用工”需承担的相关风险。

一、禁止以承揽协议等方式规避用工责任

【案情简介】

2016年4月,马某入职铝业公司从事锅炉工工作,未签订劳动合同及办理个人社会保险。

2018年4月,铝业公司与包括马某在内的每一位从事铝锭生产人员各签订一份《承揽协议》,约定双方不存在劳动关系。

2018年8月,马某在工作时摔倒致骨折入院治疗,出院后申请工伤认定受阻,马某起诉铝业公司要求法院确认双方存在劳动关系。

【广东省高级人民法院裁判观点】

劳动者从事用人单位安排的有报酬劳动,在用人单位铝锭生产车间从事劳动生产并受用人单位的劳动管理,应认定双方劳动关系成立,不能因双方约定不属于劳动关系,即否定双方实际存在的劳动关系。

用人单位为规避用工责任而与员工签订承揽协议,实际履行中符合劳动关系特征,法院依法认定为劳动关系,依法保护劳动者合法权益。

二、新业态行业与其员工的关系是否为劳动关系

【案情简介】

龙某从事长途货运司机工作,其驾驶的车辆为挂靠在公司名下。

龙某的银行交易明细显示,公司的股东按月通过银行转账向龙某支付款项,转账备注为路油费、拖车费、劳务费、路费、维修费、事故住院费、年审路油费、事故垫支费、工资、罚款、安全奖、班车费等等。

公司向龙某发放工卡,标注有“某某物流运输”、“广东”、“龙某”、“职务:司机”等字样。

后因为双方存在矛盾纠纷,龙某提起仲裁,要求确认其与公司存在劳动关系,并要求公司向其支付拖欠的工资以及解除劳动合同赔偿金等。公司则辩称双方为承包关系。

【广州市中级人民法院裁判观点】

法院应审查双方的关系是否符合劳动关系的实质特征予以认定。

依照《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发【2005】12号)第一条的规定,劳动关系是指用人单位招用劳动者为其成员,劳动者在用人单位的管理下提供有报酬的劳动而产生的权利义务关系。

龙某接受公司的管理,按照公司的安排提供劳动,龙某提供的劳动是公司业务的组成部分。根据龙某提供的银行交易明细,公司的股东多次按月通过银行向龙某支付款项,转账备注为工资或劳务费,龙某驾驶的车辆为快递公司所有,龙某出车前快递预先向龙三支付班车费、油费等费用,可以认定双方存在劳动关系。公司否认与龙某存在劳动关系,主张双方是承包关系,但没有提供承包合同、结算票据等予以佐证,故对此主张,法院不予采纳。

以上两个案例均可以看出,在司法实践中,裁判机关对于“‘灵活用工承包模式’是否应认定为劳动关系”,主要审查企业与员工双方的关系是否符合劳动关系的实质特征:1、企业与员工是否符合法律、法规规定的主体资格;2、企业依法制定的各项劳动规章制度是否适用于员工,员工是否受企业的劳动管理,从事企业安排的有报酬的劳动;3、员工提供的劳动是否为企业业务的组成部分。

虽然企业与员工建立的“灵活用工承包模式”是以签订《承揽协议》或其他形式进行,但如果该模式下企业与员工实质上符合劳动关系的特征,那无论双方的合作名义上以什么形式建立,实质上都可能被认定为劳动关系。

为了避免企业与员工之间建立的灵活用工承包模式被认定为劳动关系,建议企业与员工可参考下列模式:

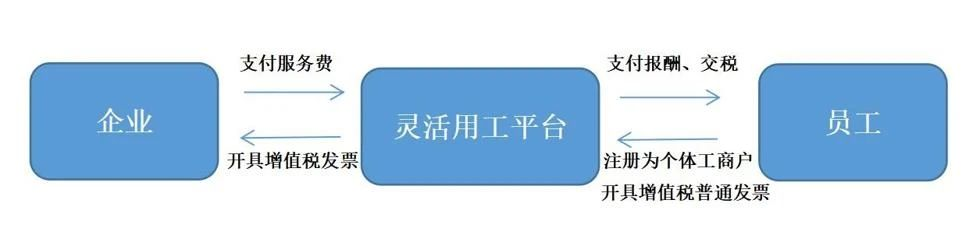

1、企业根据实际用工需求,与灵活用工平台签订《外包服务协议》,并向灵活用工平台支付服务费;

2、由灵活用工平台根据企业的用人需求,寻找合适的员工;

3、员工注册个体工商户,与灵活用工平台签订《合作协议》;

4、灵活用工平台依据协议向个体工商户支付报酬及依照法律规定缴纳税款等。

此种模式下,企业与员工之间的关系是平等主体间的民事法律关系,企业依法制定的各项劳动规章制度不适用于员工,员工提供劳动的过程也不受企业的劳动管理,二者之间的关系是区别于劳动关系的。

因此,若企业希望通过与员工建立“灵活用工承包模式”来降低用工成本,则必须遵从民事主体在民事法律关系中的地位平等的原则,即企业不得对员工提供劳动过程实施管理,且双方的关系也不受劳动法律的限制,若发生纠纷,因按照民事法律处理。相对的,企业对员工的管理权限则会大幅度降低,企业无法像一般的劳动关系那样安排员工提供劳动,对员工进行规范化地管理。

所以,建议企业应根据实际情况,明确企业的用工需求,再决定是与员工建立一般的劳动关系,还是特殊的“灵活用工”关系,从而更有利于保障企业在劳动用工管理的合法权益。

供 稿 | 张扬律师团队

排 版 | 董丽娜

核 稿 | 苏慧英

审 定 | 张 扬