“惩罚性赔偿”作为侵权案件中确定赔偿数额的重要因素,是除补偿性赔偿外,具有惩罚性质的“额外”赔偿。随着我国知识产权保护工作的进一步发展,在现如今的知识产权侵权案件中,“惩罚性赔偿”较为常见。

2021年3月3日,最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用“惩罚性赔偿”的解释》,在该司法解释中明确,针对严重侵害知识产权行为,法院支持侵权方承担“惩罚性赔偿”责任。

同时,2021年6月1日起施行的新《专利法》,也新增了有关“惩罚性赔偿”的相关条款。新《专利法》第七十一条规定,“对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”即针对侵犯专利权的行为,若达到“故意且情节严重”的,专利权人有权要求侵权方承担“惩罚性赔偿”责任。

企业作为专利权人,若出现专利被他人侵权的情况,索要“惩罚性赔偿”就是维护企业合法权益的重要手段。因此,企业需在了解“惩罚性赔偿”的情况下,做好风险防范。

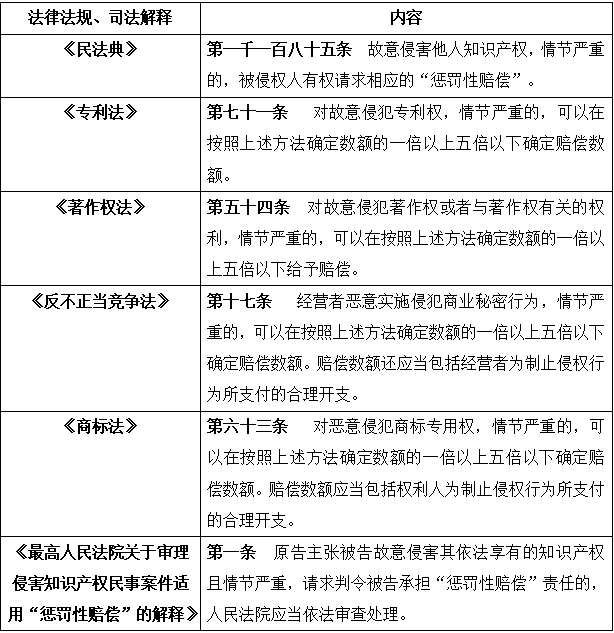

一、知识产权领域“惩罚性赔偿”相关条款

二、专利权侵权案件中“惩罚性赔偿”的适用条件及计算标准

1、“惩罚性赔偿”只适用专利权侵权案件中侵权一方“故意侵权且情节严重”的情况。

根据《专利法》第七十一条的规定,“对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”

即“惩罚性赔偿”只适用于侵害专利权一方“故意侵权且情节严重”的情况。而衡量侵权一方是否“故意”,则一般会综合考虑被侵害专利的类型、权利状态和相关产品知名度、侵权一方与专利权人或者利害关系人之间的关系等因素。而认定侵权行为是否属于“情节严重”,则会考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。

2、专利权侵权案件中,“惩罚性赔偿”数额需以实际遭受的损失、违法所得数额或因侵权获得的利益等为计算基数,若无法计算的,则可要求侵权一方提供相应的资料以证明。

根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用“惩罚性赔偿”的解释》第五条的规定,“人民法院确定“惩罚性赔偿”数额时,应当分别依照相关法律,以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。”

专利权侵权案件中,专利权人获得“惩罚性赔偿”的前提是因侵权行为实际遭受损失。若侵权行为并未导致实际受损,则无法单独要求侵权一方承担“惩罚性赔偿”责任。且“惩罚性赔偿”数额还需以实际遭受的损失、违法所得数额或因侵权获得的利益等为计算基数。若前述所称均无法计算的,则参考专利许可使用费计算。

三、企业的风险防范

1、企业作为专利权人,应建立定期监控专利机制,了解竞争对手新申请的专利,对于疑似专利权侵权的行为应及时提起诉讼以维护自身合法权益。

企业作为专利权人,应对自己所拥有的专利进行深入评估,了解专利的期限、所涉技术等;同时建立定期监控专利机制,密切关注同一行业内的主要竞争对手申请专利的情况,了解这些专利产品与自身专利所涉技术的关联性。若发现疑似专利权侵权的行为,应及时寻求法律咨询服务,必要时还需提起诉讼以维护自身的合法权益。

2、加强对企业内部的研发人员、管理人员,外部的供应商、代加工厂的管理,在签订相关合同时,增加保密条款及违约金条款。

企业的专利权“被侵权”,多因内部人员的流动或者外部合作方的泄露。因此,企业应加强对可以接触到专利技术的人员的管理,包括但不限于企业内部的研发人员、管理人员,外部的供应商、代加工厂等。在与其签订的相关合同中,增加保密条款,要求前述人员在企业工作或与企业合作的过程中,对其所接触的专利技术进行保密。同时,针对泄露相关专利技术的情况,应设定具体的违约金,在发生纠纷时可以作为确定赔偿数额的依据。

另外,针对企业内部的研发人员和管理人员,企业还可以选择与其约定职务发明创造的归属,同时签订保密协议或者竞业限制协议,防止其在在职期间或者离职后泄露专利技术。

3、企业应善用FTO(专利自由实施)报告,提前规避风险。

FTO即专利自由实施,指的是可以在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用和开发。而FTO报告,则是针对专利侵权检索与分析的报告,是如今专利权领域下规避风险的常见方法。

FTO报告不仅可以在企业进行研发或者投资项目时,帮助企业了解相关领域的专利情况,针对存在侵权风险的专利进规避,为企业的研发或投资提供指导性的方向,从而节省企业成本。同时,在面对通过恶意提出专利权诉讼,以此遏制企业发展的竞争对手时,帮助企业确定应诉策略,解决相关纠纷,以维护企业的合法权益。

供 稿 | 张扬律师团队

排 版 | 董丽娜

核 稿 | 苏慧英

审 定 | 彭 亮