前言:

如何撰写行政执法文书?哪些习惯会造成文书瑕疵、漏洞甚至无效?

合法规范的文书不仅是执法人员的工作要求,更是律师在行政案件中对程序事实培养敏感度、发现突破点的重要抓手。

本文即从原告行政相对人和被告行政机关的角度出发,探讨这一实操问题。

正文:

执法部门以及环节的不同,导致执法文书种类较多,作用各异。

常见文书有:

立案登记表、现场笔录、询问笔录、先行登记保存通知书、查封扣押决定书、责令改正通知书、行政处罚告知书、听证通知书、负责人集体讨论笔录、行政处罚决定书、强制执行决定书等等。

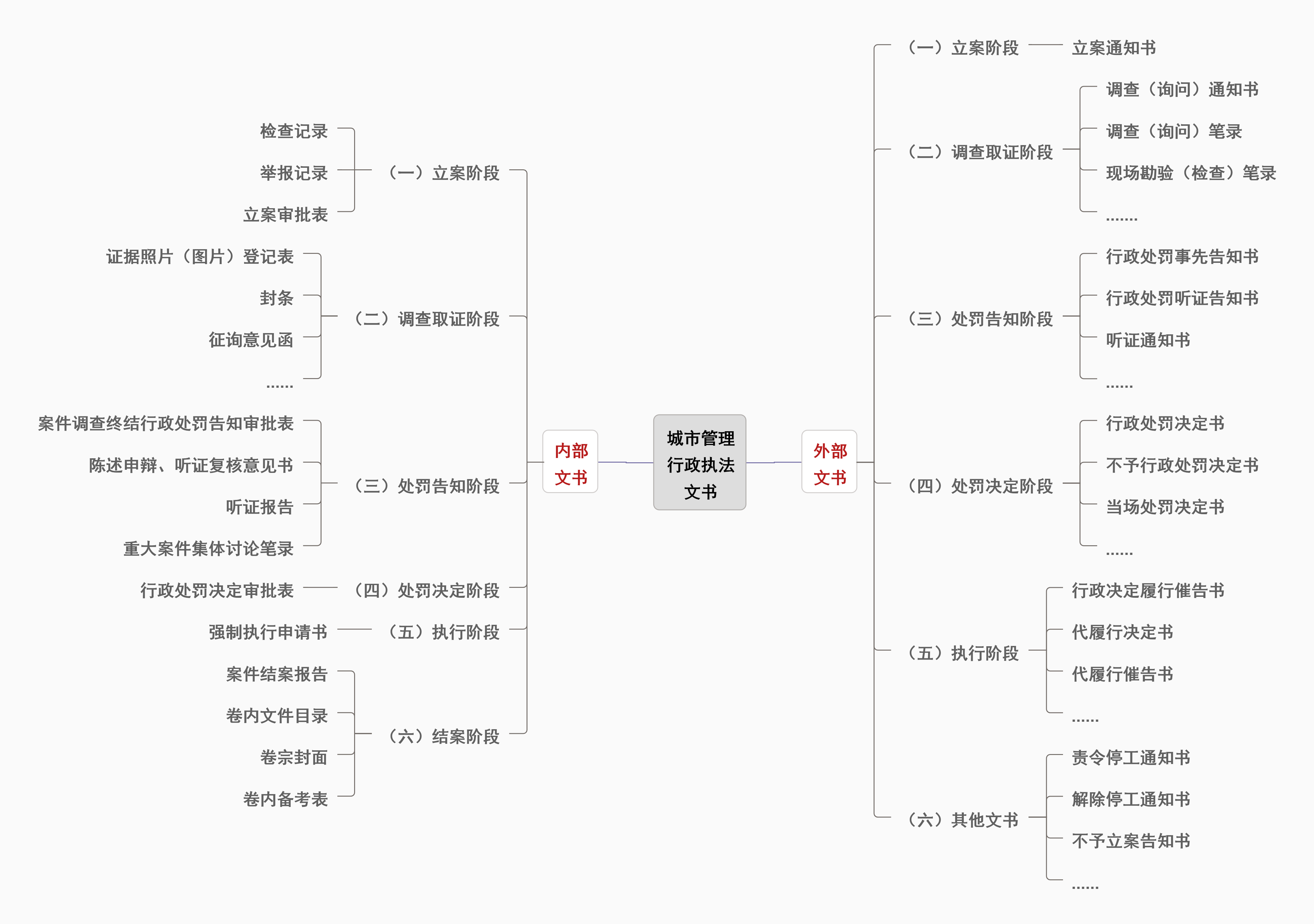

以城市管理部门执法为例,按使用对象划分,分为内部文书和外部文书;按办案顺序划分,分为立案阶段、调查取证阶段、处罚告知阶段、处罚决定阶段、执行阶段、结案阶段。

同时,一个完整的执法行为需要多个部门制作不同的文书完成,如征地拆迁行为,需要土地管理部门、县政府、乡镇街道、城管部门等等联合执法,有的部门如果没有强制执行权,需要依据文书向法院申请,如果文书质量出现了问题,就会连带到其他部门、科室做无用功。

一、行政法律文书的具体作用

(一)行政行为的内在体现。

记载一个行政行为的事实、法律依据、程序。

(二)行政行为的外形载体。

行政行为需送达至行政相对人才能生效,同时有可执行的具体文字形式,给当事人可预判性、可执行性、可诉性,口头通知等于没有通知,因为缺乏要件,必须通过书面形式呈现。

(三)行政机关相互学习的媒介。

例如:广州市每年都有案卷评查的活动,各个部门如国土局、环保局、市场监管局,将整年的执法文书拿出来,邀请法官、教授、律师进行点评,探讨难点痛点。

(四)执法档案。

不同部门的规定不一样,有的要求保留十年二十年,不仅用于上级检查,也可用于民众申请信息公开和卷宗调取查阅,如果有冤假错案,这些档案材料也会成为翻盘的证据。

(五)与行政相对人沟通的工具。

不再是单方“命令式”执法,例如发放告知书、催告书、听证通知书都是一个与民众沟通的过程,也是管理型政府向服务型政府转变的体现。

(六)执法考评、责任追究的依据。

可以用来参加优秀案例评析、绩效考核,如果制作有误,作为内部责任划分界定依据。

(七)行政复议和行政诉讼的证据。

在执法行为出现异议时,可以作为在上级部门以及法庭上证明是否合法的书证。

鉴于时间关系,本文先行分享四种文书:现场笔录、询问笔录、查封扣押决定书、负责人集体讨论笔录。

二、现场笔录

现场笔录是行政机关在执法过程中第一时间到达现场,客观描述和记录执法人员所闻所见的证据方式,之所以着重“现场”二字,就是证明记录的即时性,克服以后再取证的困难或者当事人事后翻供,从这个角度上,现场笔录往往是行政机关当场处罚的依据。

行政诉讼实务中,现场笔录的重要性不言而喻,行政行为可能因为缺少必要的笔录而认定为程序违法。

【案例】(2018)陕7101行初97号中,法院认为本案中,无证据证明被告在采取查封措施时,依法制作了查封现场笔录,亦未交与原告进行签字确认,因此不能够完整反映和记录整个查封过程的全貌。被告高新区环保局对此辩解称有前期现场检查(勘察)笔录和拍摄的视听资料佐证,不需要再行制作现场笔录。这实质上是混淆了调查取证程序和查封现场执法程序的概念,根据以上法律规定的文义精神,查封时依法制作的现场笔录,是着重于对行政机关采取行政强制措施时对整个执法过程和案件处理结果的全面记录,旨在防止事后取证困难及行政相对人翻供所带来的执法风险,是查封程序中特有的不可替代的证据形式。

除了在采取强制措施、处罚时要制作必要的笔录,笔录的内容也应自圆其说,而不是与生活经验违背,甚至违背逻辑,比如现场检查的时间长度,应与检查内容大体匹配,同一执法人员不能在同一检查时间从事其他执法活动(执法时间重叠),最新的行政处罚法还要求记录告知行政相对人回避权利,执法证号也应在有效期内。

在签名上要每一页由两名执法人员签名,同时由被检查单位的法人或主管人员或授权委托人签名。

同时,建议执法人员在记录时可以对现场行为一次记录完整,不要事后补充,同时配合照片和视频,可以表达的更为直观、高效。

三、询问笔录

询问笔录与现场笔录相比,其最大区别是反映的是当事人、证人的主观思想,笔录往往记录现场客观的行为和现状,而询问笔录是执法人员与执法对象最直接的语言交流,可以探求被询问人的主观意愿。

记录的事实属于被询问人的自认,因此是重要的执法证据材料。

如果有多个询问笔录,对笔录内容应仔细查看对比,在一些案例中,同一名相对人的询问笔录内容相互矛盾会导致笔录失去证明效力,同时尽量不要全部采用了诱导性的提问方式,仅回答“是”或者“不是”,或者自问自答,替被询问人回答,这种询问方式不利于保护行政相对人的合法权益,关键问题也要追问到底,而不能模糊不能肯定,这些都会导致法院认为证据不足。

签名、落款时间也是实务中容易被推翻行政行为程序合法性的地方,由于一些客观因素,在行政机关制作的一些文书中,事后补签、代签、签名随意的情形比较常见,在以后的执法中应提高对细节的重视。

【案例】(2020)豫07行初55号案件中,封丘县公安局制作的多份询问笔录中,办案民警“朱东河”的签名字迹明显存在差异,不能排除违法代签的情形。

根据《公安机关办理行政案件程序规定》第五十二条:

公安机关进行询问、辨认、检查、勘验,实施行政强制措施等调查取证工作时,人民警察不得少于二人,并表明执法身份……

之规定,封丘县公安机关在对张建、张献一及其他证人进行调查询问时,应至少有两名民警在场,但从本案当事人张献一陈述、其他证人证言等可以看出,封丘县公安局在进行调查询问时,存在仅有一名民警在场的情形,且在封丘县人民政府复议期间,封丘县公安局对此亦未提交相关证据予以证明。

另经法院调查,封丘县公安局提交的治安卷宗中,存在多份询问笔录中所载明的询问时间与被询问人签名落款时间不符的情形,该办案程序显属违法。

【案例】(2018)赣11行终41号中,法院认为,执法办案人员应当在询问时,准确记录询问时间与询问人员。

被上诉人县公安局提交的本案询问笔录中,记载的询问上诉人徐后贤的时间,与询问人员同询问证人谢某1、谢某2的时间与人员交叉重合,而证人何某的询问笔录上载明的时间,是在行政处罚告知笔录送达之后。

四、查封扣押决定书

查封、扣押(暂扣、封存)是行政机关调查涉嫌违法案件时收集、固定、保全证据以及涉案财物的重要措施,能够使行政机关快速了解案件情况,掌握关键书证物证,形成完整的证据链条。

与之配套,在实施这种行政强制措施行为时,需会同持有人或者保管人、见证人,当面逐一拍照、登记、编号,制作决定书,开列清单,由在场人员当场核对、签名,并将决定书及清单副本交财物、文件的持有人或者保管人。

一份完整的决定书应列明当事人、查封的法律依据、标的名称数量(清单)、期限、救济途径、行政机关的名称印章及日期。

查封扣押作为一种严厉的行政强制措施,相比其他文书如现场笔录、询问记录等,对当事人的权益会造成实际影响,可以单独作为诉讼标的。

因此实施该行为在程序上必须依照行政强制法或法律、行政法规的规定,如不得随意延长查封扣押期限,如果低层次效力位阶的部门规章、规范性文件自行规定超出期限是无效的,同时决定书上列明的具体法律条文、行政机关也应符合违法行为、有相应职责。

【案例】(2019)粤52行终5号中,法院最终确定查封扣押行为违法。

第一,揭东农林局作出揭东农林封(扣)[2017]01号《查封(扣押)决定书》虽然符合《农业行政处罚程序规定》第三十一条和三十二条的规定,但是上述扣押行为所依据《中华人民共和国动物防疫法》第二十五条第三款、第四十三条的规定并不是对查封、扣押等强制措施的规定,因此,揭东农林局作出上述扣押行为属于适用法律、法规错误。

第二,揭东农林局在执法过程对林茂强出具的《证据登记保存清单》中“执法机关”一栏加盖“揭阳市揭东区农业局”,因机构改革原因,揭阳市揭东区农业局已不具有执法主体资格,故其程序显属不当。

第三,揭东农林局对涉案粤V×××**小汽车的处理,不符合《中华人民共和国行政强制法》第十八条、第二十四条有关规定,属于违反法定程序。

因此,原审判决确认揭东农林局作出的揭东农林封(扣)[2017]01号《查封(扣押)决定书》及对粤V×××**号汽车的扣押违法并无不当。

除此之外,实施查封扣押程序,也应履行法定程序,如报机关负责人批准,由两名执法人员执法,听取当事人陈述申报,告知其救济途径及期限。

【案例】(2020)浙03行终409号中,被上诉人平阳县应急局没有提交证据证明,其在进行现场检查以及实施行政强制措施当时,已经通知上诉人及原审第三人的法定代表人或主要负责人到场,并听取其陈述和申辩,被上诉人平阳县应急局将在场负责加油服务的安全员认定为上诉人的主要负责人,缺乏事实和法律依据。

五、负责人集体讨论笔录

《行政处罚法》(2021年修订)第五十七条第二款明确规定,对情节复杂或者重大违法行为给予行政处罚,行政机关负责人应当集体讨论决定,最新修订的版本将原来“需要给予较重行政处罚”的限定条件删除了,进一步扩大了集体讨论的适用范围。各地以及各主管部门也对具体适用情形做出了细化。

之所以设置该程序,是由于重大、复杂案件的处罚往往较重、对当事人权益影响较大,表明法律对此种处罚持极为慎重的态度。

有必要通过集体讨论对自由裁量权予以限制和规范,通过发挥民主作用,避免基层行政权过分集中,防止错误决策,确保处罚决定的适当、准确。

哪些人员是行政机关负责人,根据法律规定,行政机关负责人,包括行政机关的正职、副职负责人以及其他参与分管的负责人,司法实践中,一般认为领导班子成员才能认定为负责人。

(2019)最高法行再22号《行政判决书》提出:行政机关下属职能部门负责人不能等同于行政机关负责人。

(2018)京01行终934号《行政判决书》提出:行政机关所属事业单位的负责人也当然不能替代行政机关的负责人在行政处罚的过程中进行集体讨论。

(2020)黔26行终2号《行政判决书》提出:上诉人参与集体会审人员不属于土地行政管理机关的负责人或领导,其作出的行政处罚决定,不符合法律规定,属程序违法。

在人数上,也应为3人以上单数,否则失去了“民主讨论”的意义,也无法形成有效决策,同时也需要在讨论笔录、案件意见书上体现讨论决定的过程。

(2019)最高法行再22号 海口市国土局的会签讨论情况亦不能作为3号处罚决定经过海口市政府负责人集体讨论的相关证据。

(2019)闽72行初14号 该程序强调集体讨论、集体决定,不应异化为简单的行政机关相关人员依次签署(会签)。被告的《案件处理意见书》属于行政处罚实践中典型的处罚意见审批表格,不能证明、体现上述行政机关负责人集体讨论、集体决定的过程,若诸如本案的《案件处理意见书》可以被视为行政机关已完成负责人集体讨论决定环节的证据,则《行政处罚法》设置的行政机关负责人集体讨论决定机制,有被虚置化之虞。综上,被告没有依法进行行政机关负责人集体讨论决定环节,程序违法。

(2019)辽行终1320号《行政判决书》提出:被诉行政机关负责人集体讨论,应当有2名以上负责人参加。根据A农业局提供的案件讨论(会审)笔录,参加案件讨论(会审)的人员中属于单位负责人的仅有一名副局长,仅有1名参加属于程序严重违法,行政处罚决定应予撤销。

结语:

在行政诉讼领域,以及行民交叉案件中,行政文书作为行政机关处理公务中形成的文字材料,需要与各机关办理行政案件所规定的程序相配套。

随着法治建设的纵深推进,对执法部门的文书要求也日臻严格,从式样、印章,到字迹、文面,用语、内容,都要清晰有序、准确客观,因为执法文书不仅仅是记录执法活动的文字载体,更是体现执法程序正当、规范的关键环节,如果出现漏记、错记、含糊不清,可能反之成为否定该行政行为合法的有力书证,可谓“一书定成败”。

因此,不论是行政执法人员,还是行政诉讼律师,在办理案件时,都应体会一份文书背后所代表的意义,任何一份文书都可能影响到民众的认识,所以务必做到仔细、谨慎,不遗漏细节,才能办好案,避免成为日后执法责任追究的依据或者成为复议、诉讼中败诉的证据。

供 稿 | 宋静律师团队

排 版 | 董丽娜

核 稿 | 苏慧英

审 定 | 石伟民