行民交叉诉讼是一门比较复杂的课程,这里只做一个总括性的介绍。

前文请点击下方链接:

紧接上文,这里向大家讲述第三点,案件处理过程中,法院、当事人、律师作为各方,他们对于处理行民交叉诉讼有什么样的痛点?

因为这些痛点会导致律师在代理诉讼案件的时候,难度加大。

法院会烦

为什么?

因为法院不同庭的法官,审理的是不同的案件。

行政庭的法官审理的是行政案件,民事庭的法官审理是民事案件。

行政案件和民商事案件主体、诉讼时效、起诉期限、程序、执行判决都不一样。

例如行政诉讼的被告,是有推定的原则的。

刚刚开始代理行政诉讼的时候我也非常惊讶,比如说房子被强拆了,当时来了一堆人,然后拆完以后大家就走了。

作为老百姓哪知道强拆房屋的是哪些人呢?

所以老百姓可能就会去报警,这个时候谁都不承认。

在这种情况下,法院就会推定区政府或者是推定发出征收公告,或者强拆通知的行政机关为被告。

而在民商事诉讼中,原告和被告基本上都是恒定的,哪有推定的呢?

主体是一方面,还有期限。

民事诉讼的诉讼时效有一年两年的,新的法规定是三年,而《行政诉讼法》的起诉期限就更加复杂了。

《行政诉讼法》的起诉期限从之前的三个月、六个月、一年、两年、五年、二十年,存在不同的阶段,适用的期限是不一样的。

这种情况下还有复议的期限,土地权还有裁决的期限,都是不一样的。

民商事法官和行政庭法官对案件的把握能力也不一样。

另外它是不同的法律关系,比如说法院系统对于民商事案件是平等的民事主体,它的裁判的尺度是很大的,有自由裁量权,而行政法院的法官他天然地会倾向于支持行政机关。

还有执行程序,民事诉讼的一审二审打完后向执行局申请执行就结束了,而行政诉讼执行有两个程序,一个叫非诉执行,一个叫诉讼执行。

在这两个程序之内,还有行政机关的强制执行权,行政机关自身执行的程序,所以它有三个不同的执行。

民事法官的麻烦在于行民交叉案件会拖得很长。法官审限是有固定规定的。

超过一年,可能庭长电脑结案系统就要报警了,庭长就要找你谈话了。

时间再拖的久一点,法院纪检就要介入了,如果由于审限超期太久,造成当事人损失或不良社会影响,可能会涉及渎职,就更麻烦了。

这个就是法院为什么着急裁判的原因。

当事人是怕

当事人为什么怕呢?

怕败诉,毫无疑问。

此外还怕时间长,拖死人对不对?

当事人就怕久拖不决。

交叉类的案件一定是久拖不决的,交叉类的案件需要等法院的判决,刚才我们已经看到了整个交叉类的法律规定,没有说哪一个案件怎么样去处理,民行之间该如何去交接,不像刑事诉讼和民事。

刑事诉讼直接是抓人坐牢对吧?

所以时间点卡得很死。

而行政诉讼的判决很多依赖于行政机关的作为和不作为。

履行职权的范围之内的事务,法院也催不来,当事人更加催不来。

这种情况会拖了很久时间,现在这种情况有了很大的改善,因为随着行政机关的法制水平的提高,效率作为法院判案的重要的指标,所以行政机关会快一点。

还有一个就是怕多个判决的相互矛盾。

如果一个案件没有律师,当事人在做行政诉讼时,法官好心点会告诉他,这个案件应该先去提起民事诉讼,而不是先提行政诉讼。

但如果案件是有律师又不懂行民交叉的,那么法官也不会说。

如果法官先把自己的案件行政诉讼部分判出来,要么驳回起诉,要么驳回诉讼请求,丧失了诉权。

然后你去民事那边重新走一轮,比如说要民事先行,等你走完民事那里再打转头过来再走行政的时候完蛋了,已经超过了行政诉讼的起诉期限。

这个时候如果产生了不同的判决,也是当事人最怕的,因为你的判决矛盾那就意味着你要得重新起诉或者申请再审。

律师会慌

为什么慌?

因为要学的东西太多了。

老虎吃天无从下口,不知道该从何入手,所以这篇文章也会讲述一些方法论。

我们进入了风险点的讨论,然后学习一下方法论。

一、诉讼路径的选择存在难度

第一是诉讼路径可能会存在的问题。

这里有一个典型案例:那贞、良发村小组、庄观尚、大山江街道办行民交叉纠纷案。

这个案例其实也有一个“坏人”是始作俑者。

案情简单概括如下:

那贞和良发村村民小组,相当于村委,把两个小组的地就卖给了街道办,签了征收协议后,街道办把地又卖给了庄观尚(以下称庄某)。

庄某买后先领国土证,然后把土地切割成很多小块,然后又卖给了好多人,庄某和那一堆的人都拿了证。

这时候,地涨价了,村委反悔了。

同时,市政府突然发现街道办当时是没有权利去征收的,更加没有权利去转让这一块集体土地。

所以市政府就对街道办作出一个处罚,把庄某的国土证撤销了。

因为国土证一般是市政府发的,然后国土证就撤销了。

国土证撤销之后,村小组趁机起诉了庄某,要求把庄某的证也撤了。

其实街道办还有一个小瑕疵,就是当时把这个地卖给庄某的时候,卖了1万平米,但是只交付了8000平米,还有2000平米是没有交付的。

庄某要求街道办把2000平米的证办给庄某。

在这个诉讼当中三个人,一个村小组,一个是庄某,一个是街道办,三个人就打成了一团。

庄某提起民事诉讼,要求街道办把剩下的2000亩的地履行合同,街道办说拒绝履行,因为卖地给庄某本身就是违法的。

而这时候村小组也在旁边,趁机咬了庄某一口,卖给你地是违法的,卖给街道办的也是违法的,所以你的国土证也要撤销。

在这场争议当中,三方打成了一团。

庄某在2011年提起诉讼,经过一审二审到2015年最终判决了庄某和街道办的土地转让协议是有效的,街道办应当继续履行。

而村民小组看到街道办的土地转让协议居然有效,民事诉讼的判决和行政诉讼产生了冲突。

民事诉讼认为土地转让协议有效,而行政诉讼市政府认为街道办没有权利去征收,街道办在没有拿到国土证的情况下,把这个土地转手卖给庄某是违法的。

行政诉讼和民商事诉讼对于此次的土地转让行为的判决,是不一样的,村小组不能把土地拿回来。

村小组就开始不断地上访和信访,市政府的信访就跟村小组说去打诉讼。

因此村小组就提诉讼要求撤证。行政诉讼一审二审判决把庄某的国土证又撤了。

在案件当中,作为庄某的代理律师,应该怎么样选择诉讼的途径?

首先庄某的证要先保住,如果民事诉讼判决土地转让协议有效。根据转让的合法行为,庄某去向国土局申请办证,办证的行为自然也就有效了。

村集体的律师继续去打庄某的证,诉讼策略是多此一举,根本就不需要打,因为庄某的证已经被市政府撤销了。

在诉讼当中,行政判决和民事判决可能存在冲突,律师必须得判断清楚哪一条路径对,可能是成功的,就先走哪一条路径。

选择先行后民或者先民后行,有了前述的生效判决的羁束,之后再提出的其他行为有可能就会被推翻。

判决是有确定力的,你这时候再来翻盘就很难,这个就是我们的诉讼路径的选择。

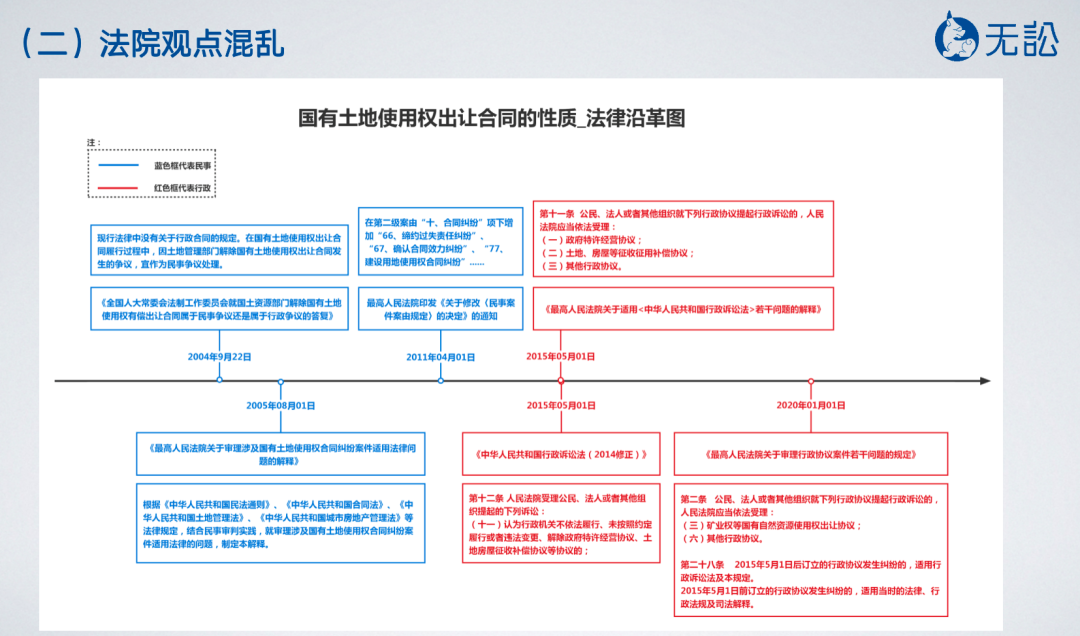

二、法院观点混乱

法院对于一些案件的观点是非常混乱的。

比如国有土地使用权的出让合同,比如2020最高法行申11749号,这里的结论是鸿亿公司和葫芦岛市自然资源局在2011年签订出让合同,属于行政诉讼受案的范围,为什么属于行政诉讼?因为属于行政协议。

符合这三个特征就是一个行政协议:

1、行政协议签订的一方是行政机关;

2、它行使的是个公共职能的管理权;

3、有单方优益权。

(点击阅读相关文章:诺臣原创 | 行政协议中行政优益权的识别)

二审认定出让合同是行政协议,走行政诉讼。

在最高院有本部和五个巡回法庭,本部认为出让合同不属于行政协议,属于民事协议(2020年最高法行申13827号)。

裁判要旨里面说,《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》对于国有土地使用权合同解释,把出让合同纳入民事诉讼的范围,所以出让合同是民事协议。

在其他最高院的解释里面没有把它纳入,所以我们认为出让合同它不属于行政协议,它属于民事协议。

判断属于行政协议和民事协议有什么意义?

1、出让合同里它首先标的额会巨大,任何一块土地的价值都很高。

2、如果走行政协议或者是走民商事协议,它涉及到最大的一个点,是是否享有单方解除的优益权。

因为在行政协议里面,政府有单方解除优益权。

单方解除以后,只需要给你一点补偿,不会产生违约金。

如果属于民事合同,比如一个重大复杂土地诉讼,经常会有政府招商招拍过,招商引资的过程中解除原来的出让合同。

解除的时候不可能直接说自己就违约了,走的是行政协议,因为用公共利益、社会责任的一些理由,就不需要给违约金。

如果这个协议是民事协议,因为大家是平等主体,只要解除合同,不管是否涉及社会公共利益,解除都要给违约金。

违约金太贵了,因为它的涉及的金额很大,还涉及诉讼费,行政协议诉讼费才50块钱。

比如说这个地块涉及到10个亿,诉讼费可能都要几百万。

这时候如果当事人确定诉讼能够打赢,几百万愿意给,但如果不一定能胜诉,一审来个几百万,二审来个几百万,当事人哪有那么多钱。

所以我们的诉讼策略很重要。

行政诉讼还是走民事诉讼,意味着,时间成本、诉讼费成本、法院的倾向性审判思路、主体、时效、事实认定、法律适用、程序、执行、各级法院之间的衔接,等等,必须综合考虑,才能制定出全面正确的诉讼方向,最终才能胜诉。

还有诉讼时效。

比如国土局跟我们签了出让合同,履行一段时间后发现可能超过起诉期限。

因为行政诉讼的起诉期限,是自知道诉权诉期之日起的六个月,其他不知道诉权诉期有一年,而民商事诉讼的诉讼时效,一般是三年。

广东有很多追讨土地出让金的情况。

因为广东在90年代,1992 、1993年有一堆村集体出让土地,开发商出钱合作建房,建成两栋房子,村委就拿一栋,那么开发商拿一栋,这个地还是集体土地,按道理现在属于小产权房。集体土地拿来开成商品房来卖,是违法的。

但是那个时候是特殊历史遗留的一个问题,某一个时间段是有的。

开发商和村委都签出让合同,签了之后要交土地出让金。

但是当时的政策是先把房子卖了,拿了钱以后再交。

由于国土局失职,没有去把这批合同好好的梳理出来,隔了20年30年才突然想起手头上的几单案件,全部都是在1992年1993年出让合同的出让金,一直到现在国土局都没有催缴,国土局没有催缴之后,如果合同是民事协议,国土局就不能催缴了,几个亿的土地出让金就没了。

国土局的经办人员是否要受到党纪国法的追责,还有审计部门的关卡,可能也过不去。

在这种情况下,国土局如果要追缴土地出让金,不会选择民商事诉讼,因为诉讼时效早就过了。

都过了二三十年了,这时候他一定会选择行政协议,他就说这个合同是行政协议,只需要向你发出一个协议,行政追缴的决定书追缴出让金,就直接破掉了时效的要求。

选择行政协议,还是民商事协议有几点考虑:

1、主体;

2、诉讼费;

3、解除权之后的违约金;

4、诉讼时效和起诉期限等。

最高院的法院的这个判决是矛盾的,在广东深圳的最高人民法院巡回法庭叫一巡。一巡的观点就是和最高院本部的观点不一样,一巡和二巡的观点是一样,都认定国有土地使用权出让合同的性质,是行政协议。

2016年广东还认为属于民事协议,2018年就属于行政协议。

这个判例里面我们可以很清楚的看到。

所以说它混乱了,不过现在它逐渐开始统一了。

深圳规土委和平湖物业公司两个主体追讨土地出让金,然后从1994年追到2016年,22年过去了,民事法院直接就把深圳湖土委,规划和土地管理委员会直接就驳回了。

因为认为属于民事合同纠纷。

当时国土局用了一个点去抗辩,国土局说这个是财政资金,财政资金不受诉讼时效的控制,2016年最终做出了判决,规土委国土局最终败诉。

因为法院认为国土局不管收的是什么钱,都是行使管理职权的体现,所以其出让行为就应该受到诉讼时效的限制。

出让合同的性质,到底是民事协议还是行政协议?

蓝色部分判决认为属于民事协议,红色部分认为属于行政协议。

2020年1月1号最新的《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题解释》,列举的什么样的协议属于行政协议里面,没有明确写明出让合同属于行政协议,只是第六点有个兜底条款说其他新的协议。

正是由于这个点存在空置,有个兜底条款并没有明确,导致了整个审理过程中争议双方的利益冲突严重。

由于国有土地出让的合同金额巨大,案件重大复杂,所以处理此类案件很棘手。

这种案件有时候光是打时效都要打到再审去,然后能够进到实体审理里面中去。

国有土地使用权出让合同我们有几个胜诉案例,这是2015年的一个胜诉案例,也是被追缴的1992年的土地出让金。

当时走的是行政诉讼,我们一直认为它是行政诉讼。

国土局催缴将近一个多亿的土地出让金,国土局就败诉了,最终没有催缴成功。

对于出让合同,到底是行政协议还是民事协议,最高院的意见是不一样的,因为行政庭和民事庭在最高院的势力范围不一样,民事庭可能比较强势,行政庭比较弱势,所以现在民事占上风。

但是,我们必须两种都学,两种都要精通。

行政法律规范来源于民事,所以民事规则也会适用于行政诉讼,也不是说你用了行政协议就一定胜诉。

在审理一些违约责任、金额的计算、违约金,都会参照民事法律规范。

最后要知道,最高人民法院就是行民争强,都想要大案要案,而地方法院恰好相反,行政庭和民事庭互相推诿,谁也不想要这么多案件,最好不要审,审的案件越少越好。

宋静律师的这本新书《土地争议行民交叉裁判规则与案例解析》(中国法制出版社)历经3年筹备,2年动笔,前后5年共撰写了第一稿60万字。应出版社要求,正式出版删减至30万字。本书囊括了读者最重要的财产——土地权利从“生”到“死”(从“取得”到“注销或收回”)的全过程,每一个环节都配有典型案例。该书实属宋静律师数十年的理论和实践经验的积累和沉淀,是宋静律师从事重大复杂土地诉讼,特别是行民交叉诉讼领域多年耕耘的集大成之作。

目前,该书正在各地的新华书店、京东、当当等平台火热销售中。

供 稿 | 宋静律师团队

排 版 | 董丽娜

核 稿 | 苏慧英

审 定 | 宋 静