关于行民交叉主题,中国有非常多的专家学者都有过论述,团队专注的是重大疑难的土地诉讼。

土地标的物非常特别,属于公权力与私权力交织的重灾区,它必然会涉及到行政诉讼和民商事诉讼的交叉审理程序。

我们用了2年时间,写了60万字,在中国法制出版社的推动下,完成了《土地争议行民交叉裁判规则与案例解析》的出版,最终定稿为30万字。

这本书专门从土地争议的板块,按照土地交易的全流程风险,从土地权属、土地登记、土地流转(宅基地、承包经营权等)、国有土地出让、土地征收、违法建设、违法用地、闲置土地收回、土地登记注销等8大焦点,全面展开论述,并附上各级法院的判决,帮助读者学习。

行民交叉诉讼是一门比较复杂的课程。由于时间关系,这里只做一个总括性的介绍。

本次目录有三个部分:

1、交叉问题的复杂性认识,通过案例呈现;

2、典型案例出现的原因,既因为法律法规的空白,也有法院当事人,代理律师各方主体方面的因素。

3、案件处理过程中,法院、当事人、律师作为各方,他们对于处理行民交叉诉讼有什么样的痛点。

因为案件之间存在差异,见仁见智,代理律师遇到这种案件的时候,需要去学习方法论,然后运用于实践。

这部分为三点:

1、交叉问题的复杂性认识,通过案例呈现;

2、典型案例出现的原因,既因为法律法规的空白,也有法院当事人,代理律师各方主体方面的因素。

3、案件处理过程中,法院、当事人、律师作为各方,他们对于处理行民交叉诉讼有什么样的痛点。

一、交叉问题的复杂性认识

首先介绍一下案例。

这个案例历时18年,一共有18份裁判判决,问题直到今天还没有解决,这就是最著名的高永善起诉影视公司的民事诉讼和行政诉讼案。

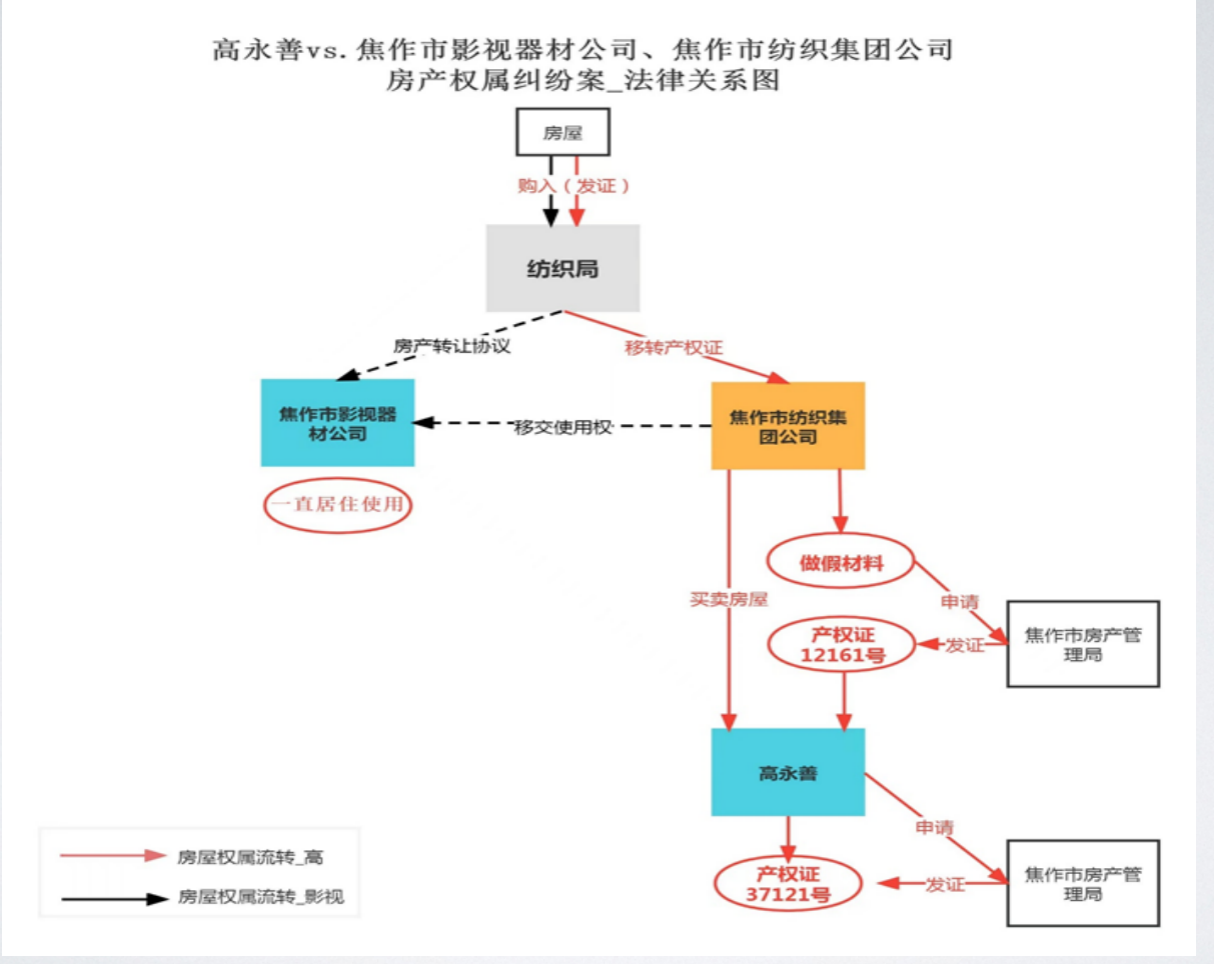

以下是一个简单的图表展示,案件历时将近18年的时间,但是它不外乎4个主体,这4个主体中间有1个“坏人”,就是我图表中间黄色橙色的部分,叫焦作市纺织集团公司。

本案的始作俑者,即图中橙色的部分“焦作市纺织集团公司”,怎么被称为坏人?

我们简单的说一下案件脉络,复原案件事实。

首先是纺织局有一个房屋,拥有产权证。

他首先将房屋转移给焦作市纺织集团公司。之后纺织局又跟一家影视公司签订了房产转让协议,但没有办证。

纺织局一直拿着证,但是他卖给的两个人,影视公司和纺织集团均没有办证。

影视公司就一直在该地经营,持续10多年。

“坏人”纺织集团拿了纺织局的房屋后,通过做假材料模仿了很多公章,包括房屋的认购合同、认购书、授权委托书。

之后在焦作市房产管理局骗取了产权证,即产权证12161号,将房子又卖给了善意第三人高永善,即本案的高某。

随后高永善也去焦作市房管局办了证,发证后高永善也要求住到该房屋。

但是他发现影视公司,早就在居住使用案涉房屋,就通过民事诉讼起诉影视公司侵权,要求影视公司搬走。

同时要求纺织集团履行买卖合同,要求交房。

另一方面,影视公司发现自己一直住的房子居然被纺织集团用假证转卖,自己面临被迫搬离的境地,这时他就向法院提起行政诉讼,要求撤销纺织集团和善意第三人高永善的假证。

就这么一件事情,这三个主体就交织在一起。

围绕着一个简单的办假证,将房屋卖给善意第三人,善意第三人有个善意第三人的证。两个证分别是12161号和57121号。1993年5月11号这场诉讼开始打起来了,一直打到2011年12月9号,这个案件都没有结束,还一直在打。

1993年5月11号的民事诉讼是由高永善发起,他的主张是其作为善意第三人买了房子,拿了证后要住进去。但是因为影视公司占有该房屋,所以他提出了侵权诉讼。

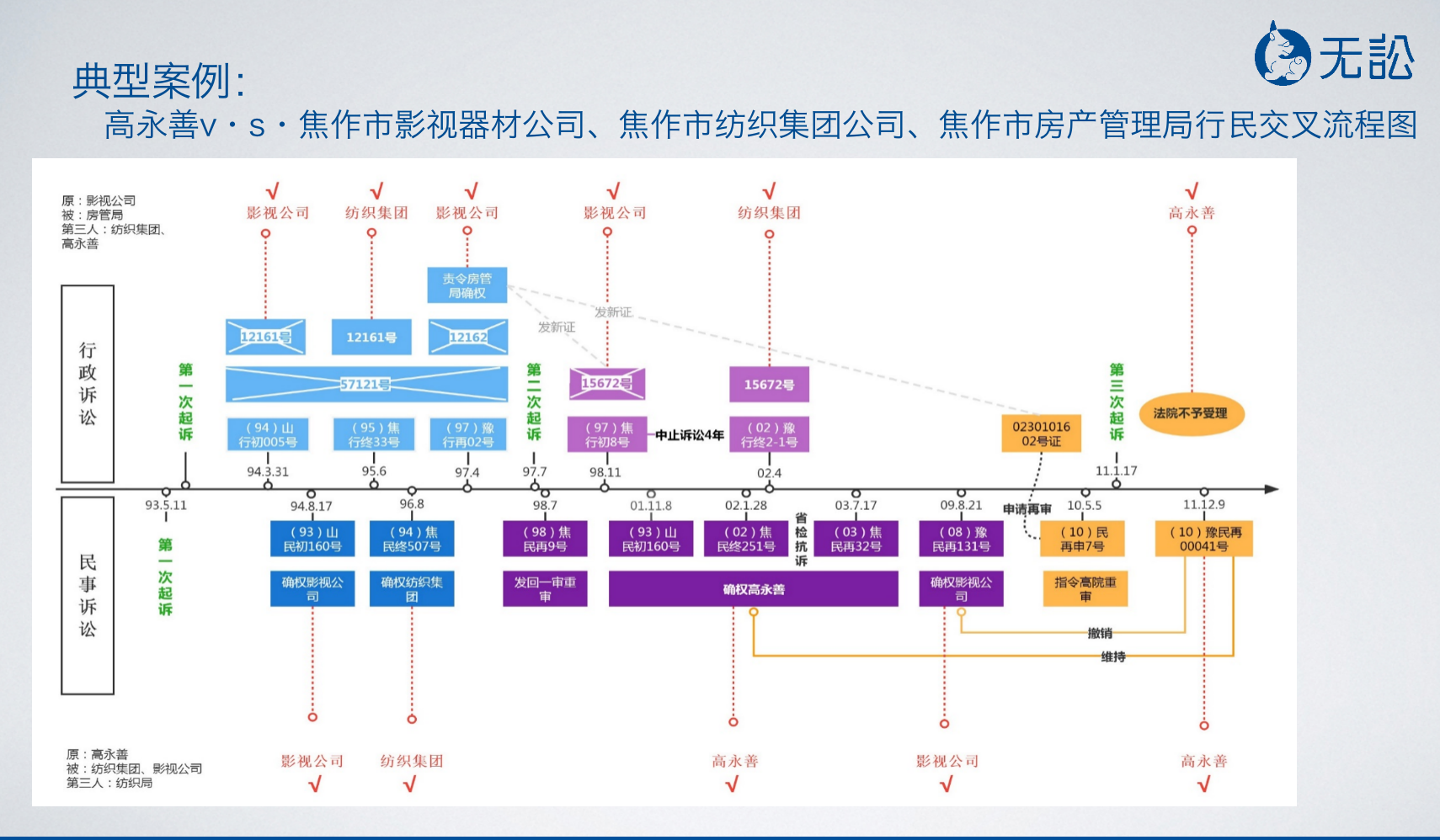

图表把诉讼的整个过程上下分成两部分,上面部分是行政诉讼打的整个过程,最上面用红色的字以及勾来代替谁胜谁负。

下半部分是民事诉讼,蓝色是第一次诉讼,紫色是第二次诉讼,橙色是第三次诉讼,红色的线以及红色的勾来表示最终是谁胜诉谁败诉。

整个图,只需要看最上面和最下面的打勾和打叉,就可以发现行政诉讼和民事诉讼的判决是相反的,相互矛盾的。

蓝色部分显示一审时行政诉讼判决影视公司赢,理由是相对方持有的是假证。当时打官司时没有提出笔迹鉴定,如果最终确认是假证,那么善意第三人没有尽到应尽的谨慎购买房屋的谨慎义务。

影视公司是长期使用者,一直在居住和使用房屋,作为购买方的高某应该尽到谨慎的义务,但他没有查看房屋情况,仍然进行交易了,所以法律不保护其是善意第三人,长期使用者影视公司胜利。

行政诉讼二审翻盘了,依据产权物权的公示原则判决纺织集团胜诉。

但是再审时又翻盘了,影视公司胜诉。

这个过程中民事诉讼也出判决。民事诉讼的第一审是影视公司是赢的,和行政诉讼是吻合。

二审是纺织集团胜诉的,行民判决结果一致,但是再审时行政诉讼翻盘,并直接导致了民事诉讼随之全面翻盘。

图中蓝色部分是第一次交锋。

第二次交锋是由于影视公司胜诉了。

影视公司胜诉了,但是影视公司是行政诉讼方面胜诉了,而我们的民事诉讼是在纺织集团这边胜诉了。

当时的国土局叫房管局,根据民事诉讼二审结果纺织集团胜诉,给高永善重新核发了另外一个产权证15672号。

影视公司当然不罢休了,所以开始拖入到紫色这个环节。

在紫色这个环节里面,大家围绕着这个证又开始打起来了,我们看行政诉讼的上半部分打勾的是:一审影视公司赢,二审纺织集团赢。

民事诉讼这一块,一开始是高永善赢,后面又变成影视公司赢。

针对国土局第二次发出的证,进行了马拉松式的诉讼。

行政诉讼的开始导致后面民事诉讼一长串像翻烙饼一样,案件左翻一下右翻一下,在行政法庭和民事法庭分别在烙饼上面添加不同的佐料,烙饼的味道越来越不像原来的味道了。紫色部分最终可以看到,行政诉讼判决纺织集团胜诉,而民事诉讼判决影视公司胜诉,民事行政的判决结果是矛盾和相反的。

这场诉讼并没有结束。

大家又开始被拖入了第三场诉讼。

第三场诉讼起因是国土局向影视公司发证。

在2009年8月21号的(08)豫民再131号确权后,这个房子确权给到影视公司后,国土局向影视公司发出了第四个证 1602号证。权利确权后,权利主体需要向国土局申请发证。

在这个过程中,房屋从最先开始的2个国土证到后面变成了4个国土证双方各自又新办了一个国土证。

所以第三场诉讼就围绕着1602号证又开打了。

从1993年到2011年,将近18年之后,最终法院是判决高永善胜诉,也就是说善意第三人胜诉。

此后,影视公司又走上了漫漫上访和信访的路,而这个案件一直还在往下打。案件为什么拿出来作为今天的开头?

因为要告诉大家行民交叉诉讼它难度之大,超出我们的想象。

仅仅懂得行政诉讼,或者懂得民商事诉讼,是远远不够的。

这些诉讼受到各种各样的因素影响,特别是很多的因素不受我们的控制。

比如案件最终是停止在2011年。

2011年之前,根据中国的诉讼程序安排,民事诉讼和行政诉讼是可以多次申诉、多次审理的。

现在是二审终审,但二审终审后有一次的再审机会和一次的抗诉机会,也就是说在二审判决生效之后,六个月内可以申请再审,再审生效,再审结束之后六个月内可以抗诉。

首先,2015年5月1号之前,比如说二审判决出来之后,你可以向上一级的法院提起再审,也可以向更高一级的法院提起这样再审,也可以向原审法院提起再审,而且你向谁提起再审谁都会去审理,所以就造成叫多级申诉,多级审理的乱象。

2015年5月1号新的《行政诉讼法》出台之后,对前面的就是多次申诉多级申诉都做画上了一个句号。

第三,案件中的行民交叉诉讼,法院的安排互相间对于程序的适用和结果的认定是一塌糊涂。

这个案件只能牺牲当事人的权益了。

这个案件我们把它引开去,作为我们今天的开头课程的内容,复杂原因的分析。

第一,行政诉讼不直接解决社会问题,法律真实和客观真实会有差距,主要在于证据。

行政诉讼是行政机关出台的行政行为,证是行政机关发出的,像本案中行政机关把证给撤了,撤证以后这个房子自然就归我了吗?

不一定。

行政诉讼它并不直接解决这个问题,它解决的只是证撤掉后。

那么撤证后,谁去做正确的事呢?

行政机关还要重新去发证。

法院不能抓着行政机关的手,或者是抓着两个当事人,直接写判决书说,这个房子归你或者那个房子归我。

行政诉讼的法官要隔着行政机关去处理问题,行政诉讼没有办法直接解决,法律真实和客观真实存在差距。

诉讼打的是证据,证据分为客观上的证据、法律上的证据。

客观的证据不一定全部能够拿得到,所以在诉讼过程中,法官只相信他看到的证据,我们提交的证据就是法官法律的真实。

法官依据看到的证据进行判案,法律的真实和客观的真实之间是会有差距的。法律真实与客观真实的差距再加上行政诉讼,行政诉讼判决出来后,还需要让行政机关再去确认权属,才能确定争议双方,平等的民事主体之间的权利和义务归属,所以它存在偏差。

所以它的偏差主要归结于证据问题。

第二,法院审理行民交叉诉讼案件当时缺乏统一规则。

但其实现在也缺乏统一的规则。

现在统一的规则是,如果一个案件是要以另外一个案件的事实作为基础来判断,那么该案可以中止审理。

其实仅仅有这么一个法条,这个法条也并没有落地和实操。

因为它涉及到非常多的问题,问题待会我们会展开来讲。

第三,我们中国的诉讼体制它非常有特点,就是你永远不知道哪一份判决是最终的判决。

因为我们的二审判决出来后,大家可以看到刚才那张图有N多的再审判决,后来高某的案件,由检察院抗诉了三次,包括最高人民法院现在还在审理。

所以我们处理的都是“疑难杂症”诉讼,时间拖得长、公检法各机关层层介入,各级法院的结论相互矛盾,已经见怪不怪了。

这个判决书拿到手上,即使是二审的终审判决,似乎也不会是最终一份判决书,我们总是预判着后面可能又被再审和改判。

第四,我们法院的审理的期限是有法律规定,但是实际上是失控的。

为什么失控?

因为法官有审限的要求,民事案件和行政案件审限的要求是不一样。

行政诉讼和民商事诉讼互相交互时,需要等另外一个案件结束。

假如法官的审限今年马上要到期了,他想早一点裁判结案,所以他就迫不及待把他把判出去。

结果和之后的其他案件的判决结果产生了冲突。

初衷是想判出去快速结案,但是仍然结不了。

这个案件就进入了反反复复的过程当中。

第五,这个案件是特殊时期的产物,国有企业内部财产分配不均。

清官难断家务事。

企业内部把房子给不同的下属部门去用,所以导致了外部的诉讼连绵不断。

案件暴露了我国法律机制的缺陷。例如,通过的案件可以感受到我国司法权威性严肃性是没有保障的。

不同的法院作出不同判决,民众到底信谁。

效率就更加得不到保障,一个简单的案件打了18年再往下打,可能20多年。

胜诉一方当事人还好一点,败诉的一方当事人整个人生都被毁了。

此外,法官对自由裁量权的认识是不一致的。

行政庭法官对于自由裁量的尺度比较小,而民事庭法官的自由裁量会比较大。

今天的案例引出以下问题,就是我们处理一些案件时,如果涉及到行政诉讼和民事诉讼,我们该怎么样去代理?要不要提行政诉讼,或者是要不要提民事诉讼?先提哪一个?后果会是什么,我们的风险会是什么?

正如一个学者写的:“民事与行政混合诉讼的交响乐,这场诉讼两场诉讼像齐头并进奔流不息的场合,当事人在浑水恶浪中挣扎翻滚,一边是民事案件,一边是行政案,两岸高手峡谷幽深,不知道这两岸夹峙的长河到底流向哪里,何处才是尽头。”

这正是我们的当事人在行民交叉诉讼中的感悟。

二、法律法规的空白

刚才说了行民交叉诉讼的复杂性,有一个制度设计上的空白,什么叫制度设计上的空白?

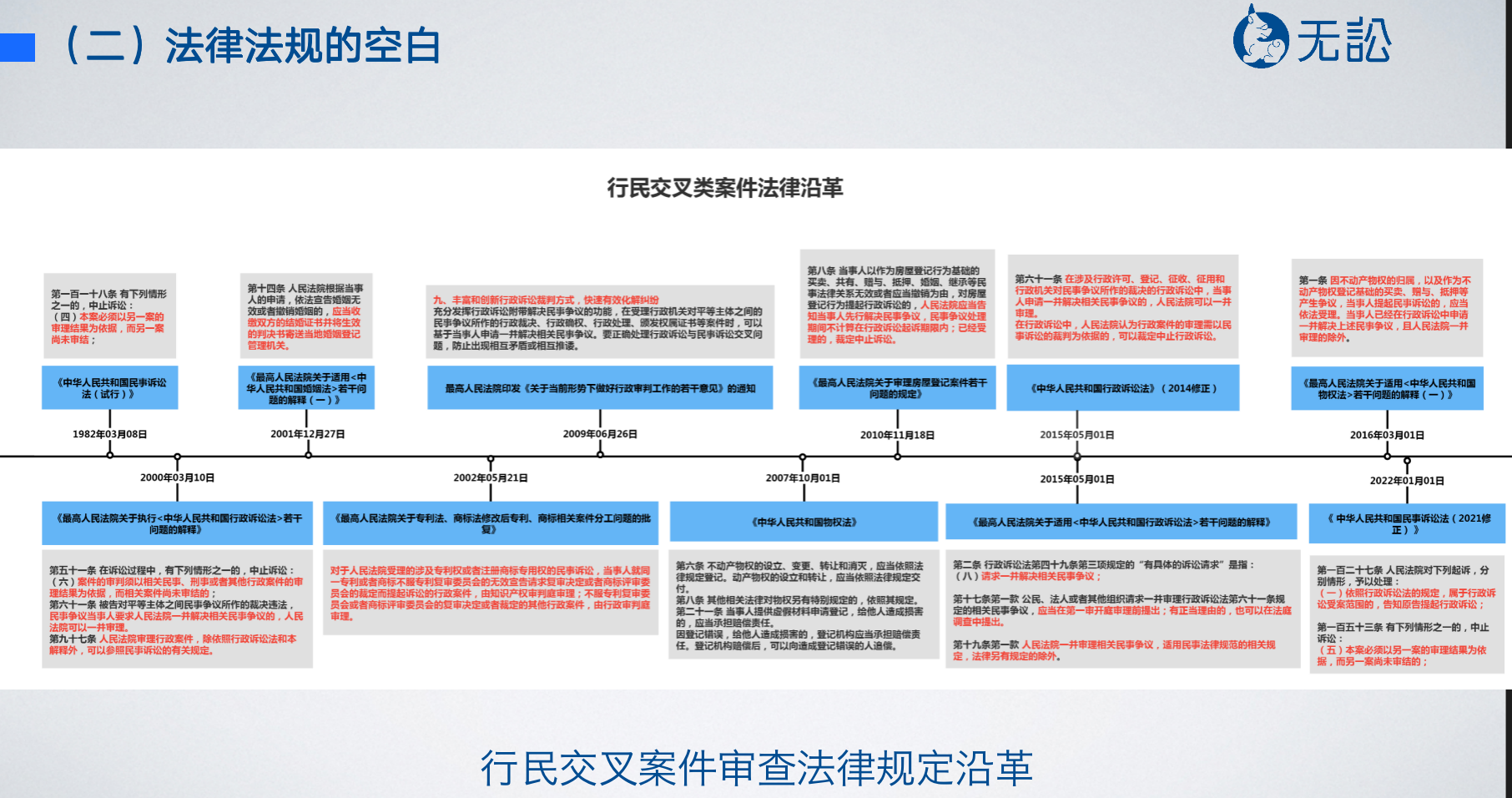

以下的法律延革图有一些申诉案例的展示。

自1982年就有关于行民交叉的法律法规,但主要是一些原则原理,法律规定一直没有落到实处。

比如在1982年版《民事诉讼法》第181条中写明,民事诉讼中,如果本案需要以另外一个案件它的审理为依据,而另一案尚未审结,那么本案是需要先中止审理的。

而《行政诉讼法》是参照来源于《民事诉讼法》的。2000年《最高人民法院关于<行政诉讼法>若干问题的解释》也有关于中止审理的情形,其中第51条:“案件的审理如果是以相关的民事、刑事或者其他行政案件审理为依据,相关的案件还没有审结的,本案是需要终止审理的。”

那到底是中止什么样的案件,什么样的案件是相关的行政案件,如何去判断?第61条释明“如果被告对平等主体之间民事争议所做的裁决违法,民事争议的当事人请求法院一并去解决相关争议的,人民法院是需要一并去审理的。”

问题在于,如果要确定被告关于行政争议的裁决违法,需要先确定他的行政行为、行政裁决是违法的。

在民事诉讼中,民事争议的当事人要求一并解决民事争议的,这个时候人民法院才可以一并来审理。

2014年《行政诉讼法》进行修正,修改内容比较多,基本上认为相当于一个新的《行政诉讼法》。

2015年修改的《行政诉讼法》对于什么样的情形是行附民有一些比较明确的指引。

2010年出台的《最高人民法院关于审理房屋登记案件若干问题的规定》第8条规定了“当事人以房屋登记行为基础的买卖、共有、赠与、抵押、婚姻、继承等民事法律关系无效或者应当撤销为由,对房屋登记行为提起行政诉讼的,人民法院应当告知当事人先行解决民事争议,民事争议处理期间不计算在行政诉讼起诉期限内;已经受理的,裁定中止诉讼。”

因为民事争议是争议的基础行为,先把民事争议做完,再做行政诉讼。房子通过买卖办证后物权公示归属于你,房子如果产生争议,需要先把买卖关系搞清楚,买卖到底成功了没有?

如果买卖的合同都是无效的,而当事人没有经过基础关系的民事争议的诉讼,直接起诉行政机关要求撤证,法院肯定会驳回的。

在2015年修改的《行政诉讼法》规定,在行政诉讼中限制只有这五种情形能申请行附民:行政许可登记、征收、征用以及裁决,裁决有各种裁决包括土地权属征地的裁决,还有征地补偿安置方案。

这五种行政诉讼需要当事人申请一并要求解决民事争议的,那么法院才能一并审理。

但法院在裁判的过程中存在很多的问题,后面有案例展示相关情况。

2022年施行的最新的《民事诉讼法》第153条规定中止的情形,其中一种是:本案必须以另外一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的。

行民交叉案件相关的法律沿革大而全,但是没有什么用,因为它的实操不行。

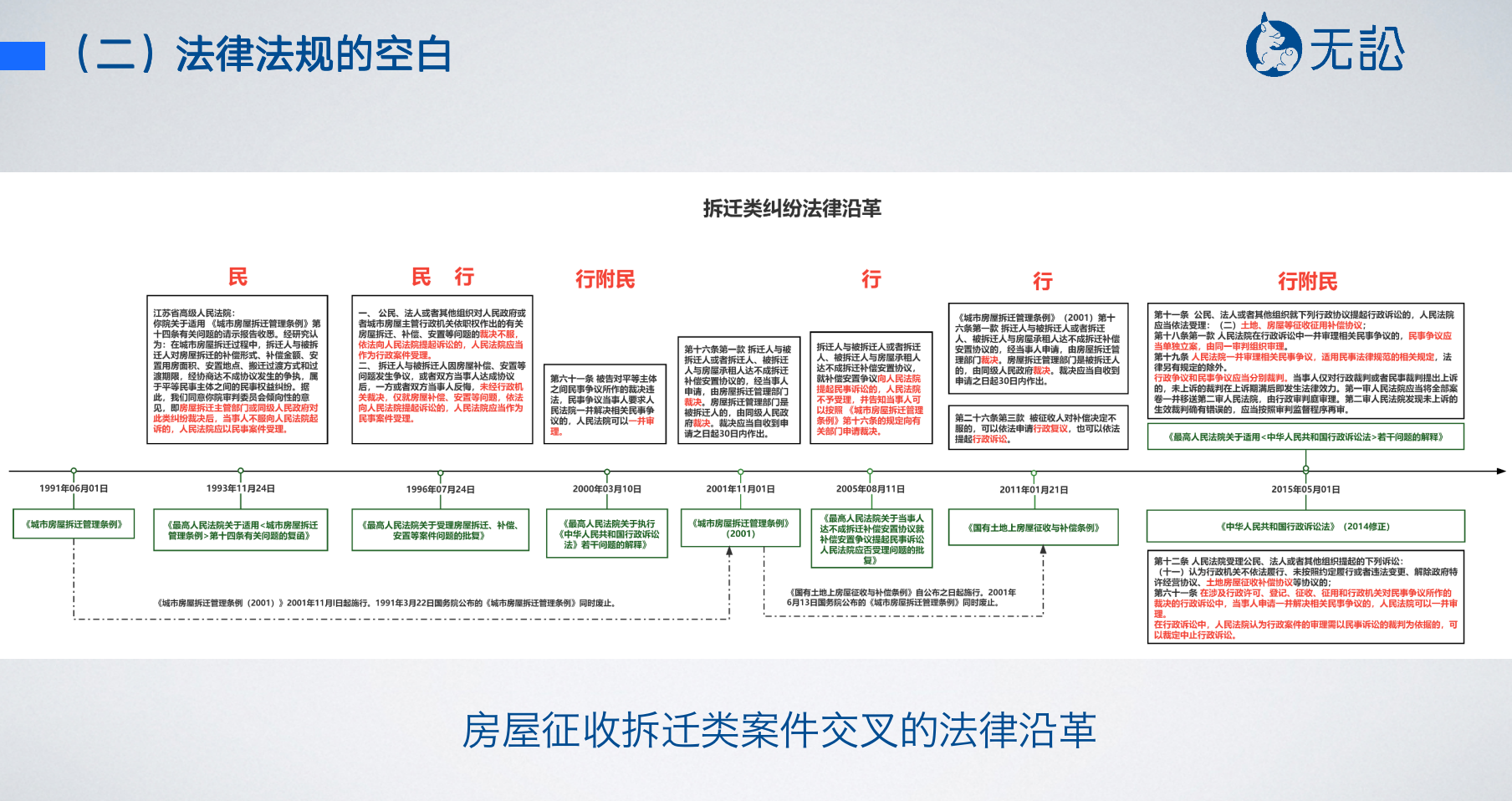

例如,房屋征收拆迁的交叉案件,我们把法律沿革做了一张图表,显示法律规定的反反复复。

在93年的时候《房屋征收拆迁条例》这样的争议属于民事争议。

图表上方有一排的红色的字,显示按照1996年的法律规定认定房屋征收拆迁类案件是民事争议和行政争议交织在一起。

如果签了征收协议,不需要政府进行安置,因为房屋征收裁决,开发商可以拿拆迁许可证来进行房屋拆迁。

2011年通过的《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定政府才有权去征收。在以前2011年之前,开发商也可以来拆迁,可以来征收。

在1996年时,如果对做出的安置存在争议提起诉讼,需要作为一个行政案件进行处理,因为这时可能有行政机关作出的一些行为。

第二点,如果说没有经过行政机关的裁决,仅仅是平等主体间达成的协议,这时候要走民事诉讼。

到了2000年的时候就要一并审理,就开始行附民了。

2005年它分成了不同的情形,如果是达成了补偿协议,已经签了合同的,那么就要进行民事诉讼,如果没有达成补偿安置协议,走的是行政诉讼。

图表进行了分层,2011年《国有土地上房屋征收与补偿条例》出来了,被称为“增补条例”。

“增补条例”做了一个明确的认定,对新法和旧法的处理就不一样了。

2011年之前是旧法,旧法是开发商可以强拆的,使用的是拆迁许可证。

而新法只有政府来做征收和强拆,政府会出补偿决定,就没有民事诉讼了。

到了2015年,又变成行附民。

拆迁类纠纷的法律沿革,经过了非常多的变化,特别是在2011年到2015年之间有4年的真空期。

什么叫真空期?

因为2015年5月1号之后,认定《征收补偿安置条例》属于行政协议,要走行政诉讼。

如果是要实质去解决问题,是要把民事的争议一起要去把它解决,叫行附民。

我们代理了很多的增征收和拆迁类的案件后,发现2011和2015年中间有一个空档期,这一段时间签的安置补偿协议,到底是提民事诉讼还是走的是行政诉讼?

1、因为2015年之后才把征收补偿协议认定为行政协议,之前还是民事协议。

2、在民事协议过程中,如果说没有和行政机关达成协议,这种情况下,起诉的是行政机关的补偿及补偿行为,就要走行政诉讼。

但这一点和我们的大方向是有一些矛盾的,这些都是处理案件时的棘手之处。

宋静律师的这本新书《土地争议行民交叉裁判规则与案例解析》(中国法制出版社)历经3年筹备,2年动笔,前后5年共撰写了第一稿60万字。应出版社要求,正式出版删减至30万字。本书囊括了读者最重要的财产——土地权利从“生”到“死”(从“取得”到“注销或收回”)的全过程,每一个环节都配有典型案例。该书实属宋静律师数十年的理论和实践经验的积累和沉淀,是宋静律师从事重大复杂土地诉讼,特别是行民交叉诉讼领域多年耕耘的集大成之作。

目前,该书正在各地的新华书店、京东、当当等平台火热销售中。

供 稿 | 宋静律师团队

排 版 | 董丽娜

核 稿 | 苏慧英

审 定 | 宋 静