上一期我们讲到了保健食品业在民事领域的合规问题,分别就保健品相关的合同纠纷、侵权纠纷和知识产权与竞争纠纷展开了分析。

点击打开

诺臣原创 | 浅析保健食品的生产经营合规风险——以案例分析为视角(上)

事实上,保健食品企业面临的合规问题远不限于民事领域,如果企业经营行为的违法、违规程度较高,对市场秩序和消费者健康造成严重不利的影响,还将受到行政乃至刑事领域的规制。那么本期我们将从行政和刑事的角度,谈谈保健食品企业可能面临的合规风险。

行政领域的合规问题

保健品作为一种特殊的食品,生产和销售环节受到各监管部门的严格把控,对保健品经营信息的核查、产品安全性的检测、广告内容的认定、销售行为的规制等,均是各地市场监督管理部门执法的必要环节。可以说,行政领域的合规是保健品经营者面临的最主要问题。

2020年修订的《保健食品注册与备案管理办法》不仅进一步规范了保健食品注册与备案的流程和标准,还对商标、说明书的要求作出了规定。

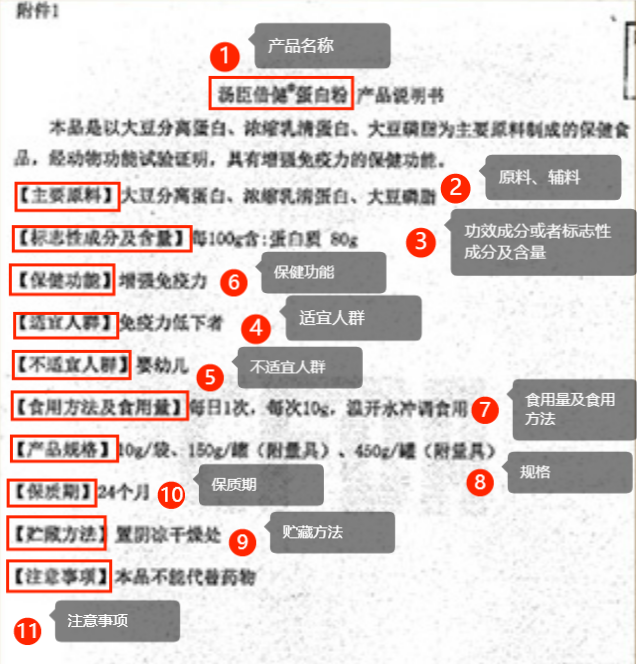

第五十四条 申请保健食品注册或者备案的,产品标签、说明书样稿应当包括产品名称、原料、辅料、功效成分或者标志性成分及含量、适宜人群、不适宜人群、保健功能、食用量及食用方法、规格、贮藏方法、保质期、注意事项等内容及相关制定依据和说明等。

市场上知名度较高的保健品“汤臣倍健蛋白粉”的产品说明书就属于较为标准、符合规范的说明书。(见下图)

除上述要求外,《办法》还对保健食品的名称做出了规定。

第五十七条 保健食品名称不得含有下列内容:

(一)虚假、夸大或者绝对化的词语;

(二)明示或者暗示预防、治疗功能的词语;

(三)庸俗或者带有封建迷信色彩的词语;

(四)人体组织器官等词语;

(五)除“”之外的符号;

(六)其他误导消费者的词语。

保健品名称的规定与《商标法》对商标的规定有着相通之处,市场监管总局发布的《保健食品命名指南(2019)》也明文规定保健食品名称中商标名的申报应符合《商标法》的要求。家喻户晓的保健食品“脑白金”在申请商标时被驳回,即是由于商标取名上直接出现了“脑”这一人体器官名,不符合商标注册显著性的要求,并且无法证明产品功效与商标名能形成对立关系。

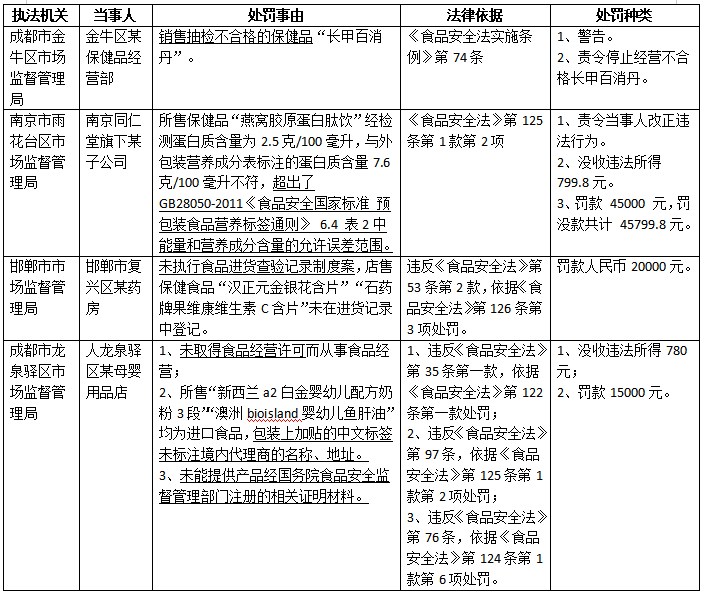

注册备案只是保健品经营的开端,在后续经营的过程中,保健品经营者还可能面临行政处罚风险。在“中国市场监管行政处罚文书网”上以“保健食品”为关键词进行检索,共检索到9823篇行政处罚文书,对公开展示的前50篇文书进行归纳,可以将保健食品企业的违规行为大致分为四类,即违反食品安全规范的行为、违反药品安全规范份行为、违反广告规范的行为和违反价格规范的行为。

一、违反食品安全规范的行为

保健食品作为一种特殊的食品,自然也应符合一般食品安全规范的要求。产品安全性不达标、销售渠道和行为不规范,都可能使保健食品经营者面临行政处罚。有关违反食品安全规范的行政处罚,可参考以下行政处罚案例:

可以看出,保健食品从内在的成分到外在的包装,从生产阶段到经营阶段,无一不存在着合规风险。经营者需要充分了解食品安全的有关规定,把每一经营行为的规范要求落实到细节,才能有效避免处罚。

二、违反药品安全规范的行为

尽管法律明确规定保健食品不属于药品,但事实上许多售卖药品的药房并不禁止保健食品的销售,经营者将保健食品与药品混淆的行为也依然层出不穷。由于保健食品自身也具备一定的健康调节功能,时常被经营者鼓吹为药品的替代品,所以即便保健食品不能等同于药品,也不排除经营者触犯与药品相关的法律规范的可能性。此类合规问题可以参考以下案例:

生活中常见的“药房”常常成为这类行政处罚的主体。即使药房被允许同时售卖药品和保健食品,但经营者有义务通过有辨识度的标志将店内售卖的药品与保健食品等非药品分开陈列,否则也构成对药品经营规范的违反。在无药品经营许可证的情况下,药品不仅不能作为出售的商品,也不能作为赠品而搭送给消费者,无论哪种行为,都是对药品安全管理规范的触犯和对消费者的不负责。

三、违反广告规范的行为

广告一直以来都是保健食品合规的重灾区,同时也是各级市场监管部门重点监管的领域。不合规范的保健品广告不仅会对消费者造成误导乃至欺诈,还会扰乱市场的公平竞争秩序。

《广告法》第十八条专门针对保健食品的广告作出了禁止性规定。

第十八条 保健食品广告不得含有下列内容:

(一)表示功效、安全性的断言或者保证;

(二)涉及疾病预防、治疗功能;

(三)声称或者暗示广告商品为保障健康所必需;

(四)与药品、其他保健食品进行比较;

(五)利用广告代言人作推荐、证明;

(六)法律、行政法规规定禁止的其他内容。

保健食品广告应当显著标明“本品不能代替药物”。

《保健食品注册与备案管理办法》第五十五条再次强调“保健食品的标签、说明书主要内容不得涉及疾病预防、治疗功能,并声明‘本品不能代替药物’。”保健食品与药品的本质区别即在于是否有疾病预防和治疗的功能,而这一点恰恰是许多经营者制造概念混淆,使消费者产生错误认知的关键。除夸大产品本身的功效或必要性外,利用患者、国家机关工作人员、代言人等有影响力的外在因素增强广告的可信度,也是执法机关重点打击的违规行为。具体可参考以下案例:

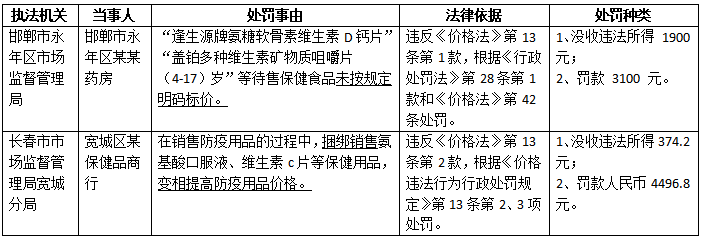

四、违反价格规范的行为

保健品是一种特殊的食品,从更大的范围上看,也是一种商品。价格是商品流通过程中必不可少的因素,违反价格规范的行为,也必然受到打击和规制。具体可从以下案例参考:

从上述一系列行政处罚案例中可以看出,各级市场监督管理机关对保健品生产销售的各个环节执法范围十分广泛,大到违规生产、无证经营,小到商品陈列、流通记录,可以说是事无巨细。并非所有的经营者都对有关方面的法律规范了如指掌,执法机关的定期巡查和行政处罚也是一种敲打和警醒,帮助保健品经营者规范自身行为,避免法律风险的进一步扩大。

刑事领域的合规问题

除民事纠纷、行政处罚外,保健品经营者在生产销售的过程中若实施严重违反法律法规的行为,还可能被追究刑事责任。

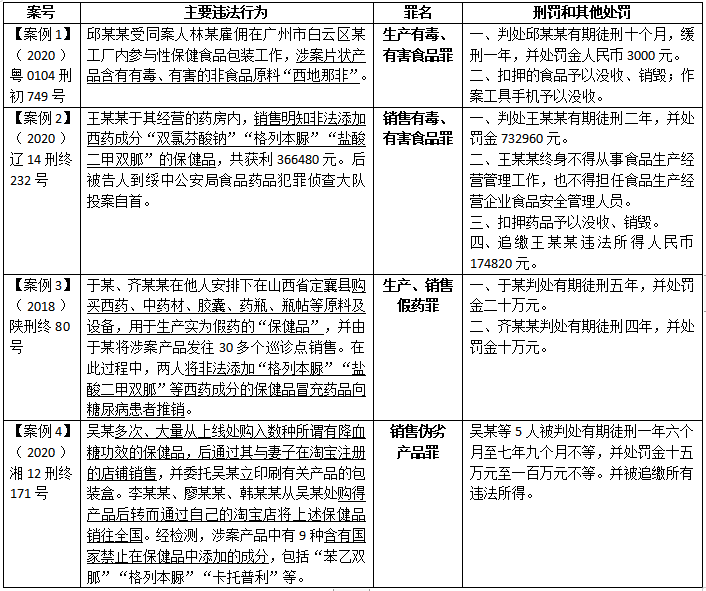

据统计,2021年全国检察机关共办理食品药品安全领域公益诉讼案件3万件,同比上升10%。公益诉讼外的一般刑事诉讼案件,也有相当一部分与保健食品的生产销售有关。此类案件中,最突出的两个问题在于违法添加和虚假宣传。近五年来的案例显示,与保健品生产销售有关的犯罪行为也可以归结为这两个问题的具体化:

行为模式一:

在保健品生产过程中非法添加明令禁止的成分,或明知保健品含有明令禁止的成分而销售该类保健品。

该行为模式下可能触犯的罪名包括生产、销售有毒有害食品罪,生产、销售假药罪,销售伪劣产品罪等,具体可参考以下案例:

行为模式二:

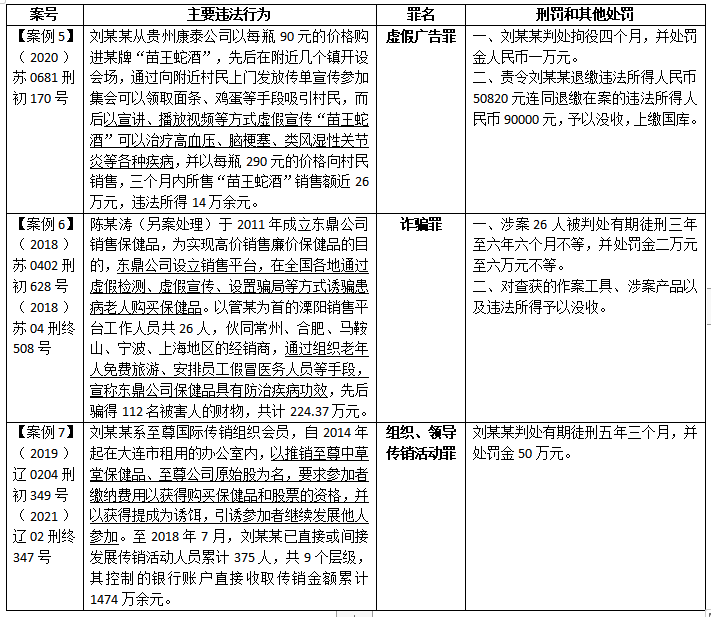

以保健品为媒介进行虚假宣传、非法传销,通过欺骗或利诱的手段获取他人财物。

该行为模式下可能触犯的罪名包括虚假广告罪,诈骗罪,组织、领导传销活动罪等,具体可参考以下案例:

可以发现,被执法机关追究刑事责任的违法行为,其实是前述行政违法行为的加强版。销售检测不合格或不达标的保健食品会受到行政处罚,而销售含有毒、有害物质或者国家明令禁止成分的保健食品则会被追究刑事责任;范围较窄、获利有限的广告宣传由行政执法机关规制,而形成传销链、获利巨大的广告宣传将被纳入公检法机关的打击范畴。

2021年12月31日,最高人民法院和最高人民检察院召开新闻发布会,联合发布新修订的《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》,对《刑法》中的部分用语的含义加以明确,例如“对人体健康造成严重危害”“其他严重情节”等。此外,也明确了为危害食品安全的犯罪行为提供帮助行为构成共犯。

第十四条 明知他人生产、销售不符合食品安全标准的食品,有毒、有害食品,具有下列情形之一的,以生产、销售不符合安全标准的食品罪或者生产、销售有毒、有害食品罪的共犯论处:

(一)提供资金、贷款、账号、发票、证明、许可证件的;

(二)提供生产、经营场所或者运输、贮存、保管、邮寄、网络销售渠道等便利条件的;

(三)提供生产技术或者食品原料、食品添加剂、食品相关产品的;

(四)提供广告等宣传的。

可以看出,我国当前对危害食品安全的犯罪行为打击力度较大,如有经营者触犯法律红线,必然受到严厉的惩罚。

对于合规,我们可以理解为一个“勿以恶小而为之”的过程。保健品的经营并不仅涉及保健品本身,还与食品、药品、广告、价格、知识产权等领域存在联系,严重的违法违规行为可能产生“牵一发而动全身”的效果。因此,无论是行政机关还是司法机关,在打击危害食品药品安全之违法、违规行为时,通常会通过罚款、主张罚金或惩罚性赔偿等方式提高违法成本,对潜在违法者予以警示。

合法合规是经营之本,是任何企业和经营者发展的原则性要求。经营者规范自身行为,也应放眼长远,不应忽视由保健品延展而出的各种联结,要做到安全生产、合规销售、正确宣传,尽可能使经营的每个环节不留纰漏。

维度团队——“WE DO MORE AND BETTER”

付寅翀律师 | 维度团队负责人

麦晓晴 | 维度团队律师助理

供 稿 | 维度团队

排 版 | 董丽娜

核 稿 | 苏慧英

审 定 | 宋 静