近年来,国家税务总局接连曝光数起涉税违法案件,从明星范冰冰、郑爽,到2021年的直播行业网红薇娅,处罚金额逐步出现惊人数字。

各级机关对各种偷逃税行为都加大了查处力度,总局要求定期开展各行业的”双随机、一公开“税收检查,依法对偷逃税案件监督检查,查处曝光,因此在实务中关于税收违法争议案件数量会逐渐变多。

近期接到云南省客户咨询,为全面协助客户处理税务合规项目,我们针对云南省3年内的税收争议类案件,全面梳理作了本数据报告。

一、数据来源

【案件来源】裁判文书网

【时间】2019.01.01-2022.02.19

【案由】行政——税务行政管理(税务)

【关键词】税收处罚、税收争议

【案件数量】18件

【数据采集时间】2022年2月19日

02、整体情况

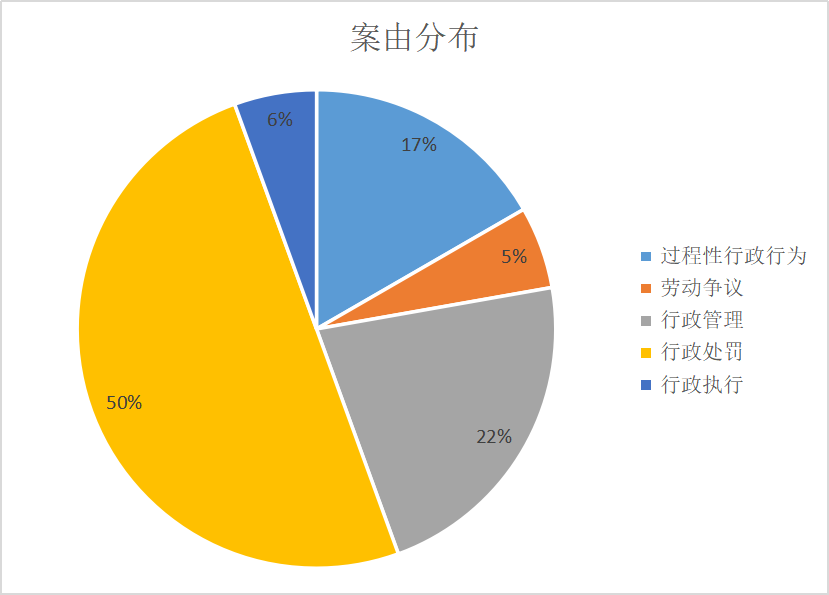

(一)案由概况

本报告统计的18个案例中,一共涉及5个案由,其中税收行政处罚案由为9件,占比50%,行政管理的案由为4件,占比22.2%。在税收争议案件中占比最大的是,纳税人对税务机关所作出的处罚或管理决定不服提起行政诉讼类的案件。

其中有一例属于税务人员与税务机关的劳动争议,非为行政案件,且已驳回原告的起诉。

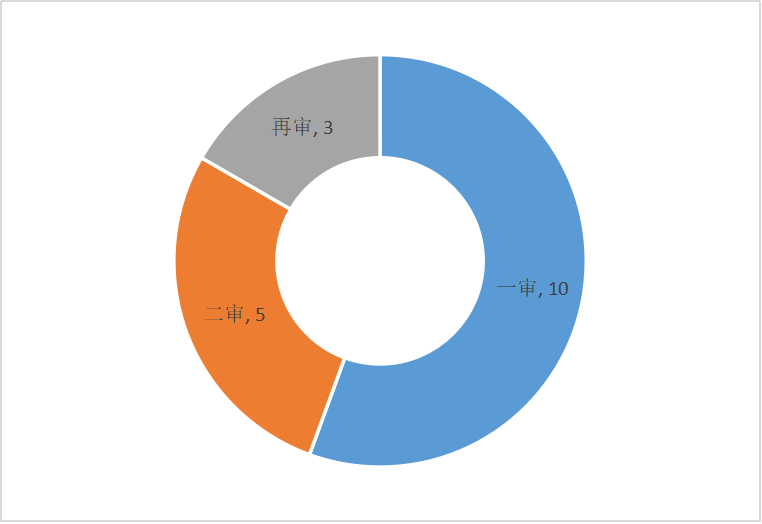

(二)审理程序分析

通过对案例分析,近3年云南省范围内的税务争议可以看到,区级法院一审终审数量为10件,占比为55.56%,中院二审终审案件5个,占比27.78%,高院再审案件为3件,占比16.67%,反映在税收争议实务中,当事人的服判息诉率较高。一审案件中上诉人的上诉率仅为50%,和其他类别行政案件的上诉率相比,的确处于较低水平。

这一数据中反映出的“积极信息”,主要原因在于10件一审案件中,其中3件均以税务机关改变被诉处罚决定,原告撤诉的方式结案,因此也就不存在上诉的问题。

而这一现象也说明,税务机关在诉讼阶段非常勇于自我纠错,在避免败诉的同时,也促进了官民关系的和谐,值得推许。

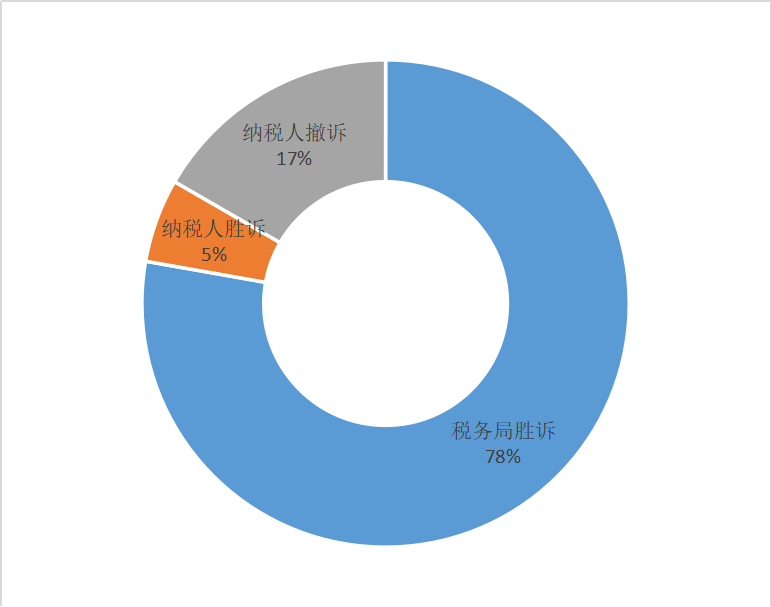

(三)审理结果分析

根据裁判结果可视化分析看到,纳税人撤回起诉的案件有3个,占比16.67%,经具体查看是因为税务机关在诉讼过程中改变了具体行为,均撤销了税收行政处罚决定书,因此纳税人撤诉被法院准许。

法院全部驳回纳税人诉讼请求的有14件,占全部案件77.78%,全部/部分支持纳税人的案件仅有1件,裁判理由是被诉处罚决定事实不清,证据不足,税务局确认原告虚开发票的事实,缺乏事实依据。

总体来看,纳税人与税务机关在有关税收争议行政案件的对抗中,最后胜诉率不足6%,一方面原因在于税务机关的行政执法程序相对完善,另一方面,原告一旦存在税务违法行为,很难在诉讼阶段“翻身”。

(四)驳回再审申请案件分析

通过案例分析,2019-2021年云南省高级人民法院审理的再审案件有3起,均驳回了纳税人的再审请求,因样本案例中税务机关在一、二审阶段几乎全部胜诉,因此提起再审的都是原审原告一方,即纳税人。

这一现象说明,在有关税务争议的行政案件审理过程中,不能寄希望于再审阶段反败为胜,而应当在一、二审阶段即认真分析判断,全力抗衡。

三、税收争议案件分析

(一)税收案件的特殊性

税收案件与其他行政案件最大的一个不同点是,税务行政复议前置的制度。

根据《税收征收管理法》《税务行政复议规则》的规定,纳税人和税务机关因征税产生争议的,纳税人不服税务机关作出的税务处理决定,应当首先向作出税务处理决定的上级税务机关申请复议,对复议决定仍不服的,才可以提起诉讼。

税务争议类案件的复议前置机制,仅限于针对征税产生争议的情形,至于纳税人不服税务机关作出的税务行政处罚、税务强制措施、税务保全措施等行为的情形,纳税人可以提起行政诉讼,也可以提起行政诉讼,不受复议前置的限制。

因此如果纳税人对税务机关决定不服,建议聘请专业律师,先对税务机关具体行为定性,区分是否属于复议前置的情形,选择正确的救济途径,少走弯路。

(二)税收案件的专业性

税务行政诉讼是行政法和税法两大专业的业务重叠,法官审理涉税案件一般还需要财税学、会计学的专业背景,在司法实践中,大多数涉税案件都是由基层区县法院审理,而由于税收案件数量在行政案件中占比较低,导致法官可能对税法了解不深,因此实际上在审判中更多依赖税务机关的“证据意见”,特别是税款计算额度、发票是否虚开、成本是否虚列、各地区内部规范性文件解释、自由裁量标准等这些税收专业领域。

另外一个主要原因在于,税务机关也有相应执法权,对税务法律法规有一定的解释权,因此法院会基于一定裁判风险考虑,对待税收争议采取比较保守的态度,同时由于纳税人对上述专业业务基本也处于知识盲区,因此单靠自己,胜诉率较低。

(三)涉税行政案件中纳税人的担忧

由于存在复议前置制度,加上纳税人在行政管理中的弱势地位,在绝大多数税务机关做出处理决定后,纳税人基本都先行补缴税款或者提供担保措施,如果对此不服,实务中纳税人提起行政复议的概率也较低,大多以情况说明方式向税务局提起申请,表达其对计算依据、处罚幅度等决定的意见,最终双方达到和解或者一方服从,而不是通过复议和诉讼解决争端,这种方式的好处在于提高了效率,避免诉累。

纳税人最大的担忧是,由于所有的企业都由所在地税务机关进行长期税源管理,并非一次性业务,所以为了担心可能引起以后业务办理中的“不愉快”,纳税人提起复议或者诉讼的比例较小。

实质上,现在税务机关深化改革方案出台后,各项服务纳税人的行动常年启动,税务机关内部也有专门的纳税人服务部门,在经济发达地区,纳税人往往敢于拿起法律武器,同时聘请专业律师,救济自己的权利,而在经济欠发达地区,由于担心“官官相护”,以及法制意识不强,往往在发生税务争议是选择“忍气吞声”。

中国裁判文书网上显示,近三年,税务行政案件全国约有740起,而云南占比18起,比例约为2.5%,处于较低比例。

我们对纳税人的建议是,如果有可以较低成本解决争议的方法最好,如果达不到理想的结果,为了保障自身合理权益,也要通过复议和诉讼程序,积极维护自身的合法权益。

(四)税收案件的事实认定问题

税务案件中,一般是税务机关先稽查立案,对纳税人进行检查,最终如果认定违法,对纳税人下达通知书、告知书、决定书、处罚书等,其中事实认定需要大量的书面证据,包括销售发票、报关单、物流单、载货清单、采购合同、申报册、会计账簿等,才能构成完整证据链,从而对涉税违法事实进行认定。

到了法院诉讼阶段,法院会针对水机关在执法阶段收集到的证据进行全面质证辩证。

税务机关在行政决定中认定的每一个事实和环节,都应当有相应的证据证明,而且,证据至今应当形成闭环的证据链。

因此在诉讼阶段,纳税人应该做好充足准备,提请法院对涉税事实重新认定,在每一个事实和证据环节都应该据理力争。

虽然在此次案例检索中,只有一例,法院裁定税务机关做出的处罚决定事实不清、证据不足,支持了纳税人的请求,但为了维护自己的合法权益,纳税人也应当积极收集能够证明其业务真实性、入账报税合法性的证据,争取证明税务机关在执法中认定事实方面存在的纰漏,争取最好的诉讼效果。

(五)税务案件的程序问题

在此次检索的案例中,有两例税务机关办案程序存在不规范的案件,具体有文书送达时间倒置、签名日期倒置、补发补缴增值税、企业所得税通知书等,但是最终被法院认定为程序瑕疵,不影响整体案件事实,支持了税务机关的决定。

涉及税务争议部分存在程序问题的案例中,有的因为税务机关程序违法,未向纳税人发限期缴纳税款通知书,先发送行政处罚通知书,导致被法院认定程序严重违法,判定撤销处罚决定。

还有税务稽查局所作的行政处罚书和处罚告知书,在一天内一起送达,且未告知纳税人申辩和申请听证权利的程序违法情形,最终被法院因程序违法被撤销处罚。甚至出现了税务稽查局在提交书面证据时,由于重大案件需在内部集体上会审议,而讨论立案日期晚于决定立案日期,被法院裁定程序严重违法,认定税务机关处罚决定违法。

根据《税收征管法》《税收征管法实施细则》《税务稽查案件办理程序规定》等法律规定,稽查局在办案过程中,必须充分保障行政相对人知情权和陈述申辩权,《税务稽查案件办理程序规定》第四十条规定, 被查对象或者其他涉税当事人可以书面或者口头提出陈述、申辩意见。对当事人口头提出陈述、申辩意见,应当制作陈述申辩笔录,如实记录,由陈述人、申辩人签章。第四十一条又规定,被查对象或者其他涉税当事人按照法律、法规、规章要求听证的,应当依法组织听证。

《税收征管法实施细则》第一百零二条规定,送达税务文书应当有送达回证,并由受送达人或者本细则规定的其他签收人在送达回证上记明收到日期,签名或者盖章,即为送达。第一百零三条也规定,受送达人或者本细则规定的其他签收人拒绝签收税务文书的,送达人应当在送达回证上记明拒收理由和日期,并由送达人和见证人签名或者盖章,将税务文书留在受送达人处,即视为送达。

以上法律法规均体现了国家对税收征管程序、稽查程序的规范要求,也给纳税人维护合法权益提供了一定指引方向,虽然在实务中,法院在税务案件中对“轻微瑕疵”、“严重违法”裁量标准不一,但税务机关程序方面仍然是纳税人取得胜诉的突破口之一。

出于各种原因,税务机关以往在管理和办案过程中,对程序重视不足,比如文书送达回证日期补签、重大违法案件未录音录像、笔录制作不规范、未告知申辩和听证权、申请强制执行超越期限等等,这些程序问题往往纳税人本身并没有意识到,在诉讼过程中也不知道抗辩税务机关执法程序违法,造成自身权益受损。

因此纳税人在税务诉讼案件中,应格外重视行政程序的问题。

宋静律师的这本新书《土地争议行民交叉裁判规则与案例解析》(中国法制出版社)历经3年筹备,2年动笔,前后5年共撰写了第一稿60万字。应出版社要求,正式出版删减至30万字。本书囊括了读者最重要的财产——土地权利从“生”到“死”(从“取得”到“注销或收回”)的全过程,每一个环节都配有典型案例。该书实属宋静律师数十年的理论和实践经验的积累和沉淀,是宋静律师从事重大复杂土地诉讼,特别是行民交叉诉讼领域多年耕耘的集大成之作。

目前,该书正在各地的新华书店、京东、当当等平台火热销售中。

供 稿 | 宋静律师团队

排 版 | 董丽娜

核 稿 | 苏慧英

审 定 | 石伟民