律师说案

深圳某科技公司的员工大都比较年轻,老板觉得员工团队意识不强、积极性不高,员工之间、员工与管理者之间缺乏沟通,为了使员工之间更团结,加深员工之间感情,老板决定在某周六组织全体员工团建,并要求全员参加,不得请假。

团建过程中,小唐不幸受伤,小唐为此花费了不少医疗费,并且该伤使小唐的劳动能力受损,无法恢复到从前的状态,小唐认为属于工伤,希望获得工伤赔偿。公司向深圳市人力资源和社会保障局(下称“深圳人社局”)提交了小唐的工伤认定申请资料,深圳人社局作出《深圳市不予认定工伤决定书》,小唐对该认定结果不服,遂将深圳人社局诉至广东省深圳市盐田区人民法院(下称“盐田法院”),盐田法院作出一审判决,认为小唐的情形确实不属于工伤,据此驳回了小唐的诉讼请求,小唐不服,上诉至深圳市中级人民法院(下称“深圳中院”)。

法院认定+判决

深圳中院认为,根据《广东省工伤保险条例》第九条第(五)项规定,职工因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的,应当认定为工伤。本案中,小唐所参加的团建活动系由单位组织,所有活动内容都是经该公司认可事先安排,并非小唐因个人目的擅自从事的其他活动,故深圳人社局认定小唐在参加此次团建活动中受伤不属于或不视同工伤,理由不能成立,应予撤销。

深圳中院判决:撤销深圳人社局作出的《深圳市不予认定工伤决定书》,并责令深圳人社局重新作出行政行为。

律师说法

临近年关,不少公司陆续组织年会、聚餐或者团建等集体活动,团建对公司来说意义重大,旨在促进员工交流、调动员工积极性、增强公司凝聚力。但与此同时,团建活动的背后亦隐藏不少风险,正如本文案例中提及的员工意外受伤的风险。小唐案主要争议焦点是职工参加单位组织的活动是否属于工作原因,深圳中院认定该争议焦点时,综合考量公司举行活动的内容形式、活动目的、性质、费用承担等多方面因素,最终才认定为工伤。

在司法实践中,法院审判团建受伤是否属于工伤的纠纷案件时,会结合个案的“工作地点”“工作时间”“工作原因”等因素判断,具体表现为团建的目的增强团队凝聚力还是休闲娱乐、团建的方式是强制性的抑或是自发报名参加的、团建的具体内容与工作相关与否等等。

因此,律师建议公司在筹备团建活动时切莫大意,首先要制定科学合理的计划,减少或者尽量避免运动量过大、风险过高的活动安排;其次在团建活动前,向员工充分披露每个团建项目的风险,让员工结合自身身体状况决定是否参与;最后且最重要的是,公司应当依法为员工购买社会保险,发生意外时,依法为员工申请工伤认定,以减轻自身的用工风险。

法条链接

《工伤保险条例》

第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:

(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;

(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;

(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;

(四)患职业病的;

(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;

(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;

(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

第十五条 职工有下列情形之一的,视同工伤:

(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;

(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;

(三)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。

职工有前款第(一)项、第(二)项情形的,按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇;职工有前款第(三)项情形的,按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。

《广东省工伤保险条例》

第九条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:

(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;

(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;

(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;

(四)患职业病的;

(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;

(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;

(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

第十条 职工有下列情形之一的,视同工伤:

(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在四十八小时之内经抢救无效死亡的;

(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;

(三)因工作环境存在有毒有害物质或者在用人单位食堂就餐造成急性中毒而住院抢救治疗,并经县级以上卫生防疫部门验证的;

(四)由用人单位指派前往依法宣布为疫区的地方工作而感染疫病的;

(五)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。

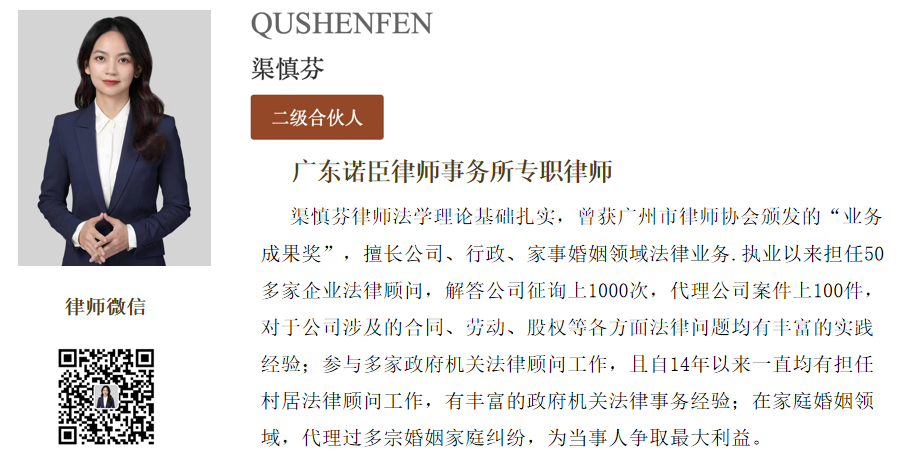

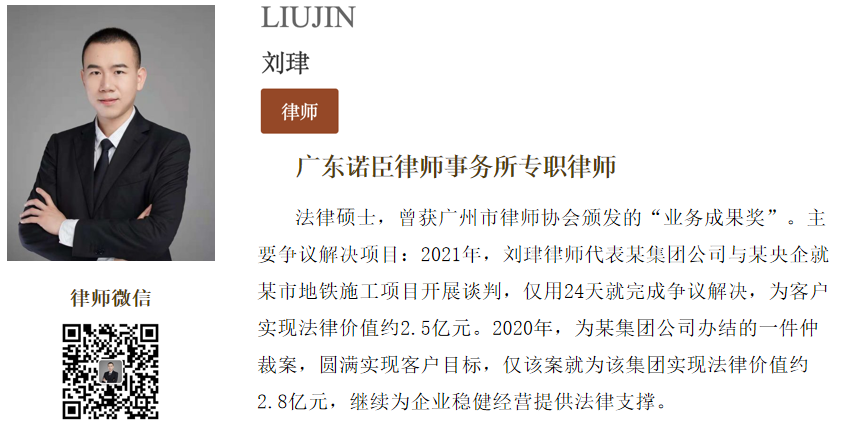

供 稿 | 渠慎芬、刘珒

排 版 | 董丽娜

核 稿 | 苏慧英

审 定 | 张 扬